馬一浮先生是近代史上的大家,於佛、道、儒、哲學、文學、書法、篆刻無不精通,於考據學、醫學、西學等莫不探究。

「我愛陶元亮,東籬採菊花。枝枝傲霜雪,瓣瓣生雲霞。本是仙人種,移來處士家。晨夕秋更潔,不必羨胡麻。」所謂生而知之,馬一浮先生便是如此,這首詩是他9嵗時應題而就,除了品氣高潔,更有仙風道骨。

家風嚴謹 神童出世

馬一浮先生是近代史上的大家,於佛、道、儒、哲學、文學、書法、篆刻無不精通,於考據學、醫學、西學等莫不探究,與梁漱溟、熊十力合稱為「現代三聖」。梁漱溟讚歎曰:「千年國粹,一代儒宗」。熊十力推許說:「馬先生道高識遠」。

馬一浮6歲隨父讀書識字,8歲能讀《楚辭》、《昭明文選》,過目不忘,有「神童」美譽。9歲時,母親手指菊花,命賦五律一首,乃應聲而就:「我愛陶元亮,東籬採菊花。枝枝傲霜雪,瓣瓣生雲霞。本是仙人種,移來處士家。晨夕秋更潔,不必羨胡麻。」

他母親出生世族,通詩書,擅文學,嚴教子。一次,小一浮拿著銅錢玩耍,其母見狀立即制止:「兒幼,宜勿弄此,他日成人,須嚴立風骨,勿齷蹉事此。」

母親去世後,父親請當地有名的舉人鄭墨田教導他。沒多久,鄭墨田辭館說,一浮的學問已超自己,不便誤人子弟,請馬父另請高明。無奈下,父親親自教導,卻也感力不從心,從此任其自學。16歲,赴府城紹興參加縣試,得榜首。

青年喪妻 誓不再娶

縣試奪魁當年,湯壽潛(民國浙江首任都督)讀馬一浮文章,贊其才,以長女許配。完婚後,馬一浮告別妻子,赴上海遊學,廣交英才,結識馬君武、李叔同、邵力子、黃炎培等人。期間,學習英語、法語、拉丁語,與馬君武、謝無量創辦《二十世紀翻譯世界》雜誌,門類衆多,有包羅20世紀中西文化之氣象。

其妻湯儀未嫁時是大小姐,馬一浮外出遊學時,日夜侍奉患病的公爹,直至馬父病亡。辦完父親喪事,馬一浮再次啓程遊學,臨別前,為妻子寫下「庶幾別後,永如晤語」六條贈言,包羅家居生活的各方面。

兩年後,正英姿勃發、一展身手的馬一浮忽接家書,妻子病危。星夜兼程趕到家時,賢妻已逝。馬一浮肝腸寸斷,不敢相信新婚僅4年的妻子就這樣離訣而去。他不吃不喝,輕輕握住妻子的手,在靈柩合棺前整整守護24小時。等妻子下葬後,回到家中的馬一浮嚎啕大哭,悲痛欲絕,作《哀亡妻湯孝湣辭》,誓言「自此遂無再婚之意」,是年,馬先生20歲。

訣別西學 回歸傳統

馬先生曾在遊學期間,赴歐、美、日等多國,以其天才的閲讀能力研讀大量西方著作。歸國後,他用一年時間消化西學,並將中西方文化對照比較,終歎中華傳統文化之精深博大,訣別西學回歸傳統。

馬先生曾說:「諸君勿僅目馬古代傳統思想,嫌其不合時代潮流。先須祛此成見,方有討論處。」馬先生一生讀書萬卷,他認爲,讀書的目地當求明理,貴在養德,在於成就聖賢人格。

對文化的研究,馬先生主張追根溯源,「大凡學術有個根源,得其根源才可以得其條理,得其條理才可以得其統類。然後原始要終,舉本該末,以一禦萬,觀其會通,明其宗極,昭然不惑,秩然不亂,六通四辟,小大精粗,其運無乎不備。孔子曰:『吾道一以貫之。』」

學養宏富的馬先生還是書法大家,在探究書法沿革變遷時,他推崇隸書,認爲研習篆隸是追古溯源的正道。

馬一浮題兼善堂。在探究書法沿革變遷時,他推崇隸書,認爲研習篆隸是追古溯源的正道。

結緣李叔同 豐子愷

馬先生有世交,如謝無量、蔡元培;有道友,如定慧寺、靈隱寺的高僧;亦有摯交,與弘一、豐子愷這對師徒皆結善緣。

弘一法師的出家,馬先生功不可沒。弘一弟子吳夢非說:「弘一法師初來杭州時,西裝革履,服飾華麗;一年後,便易布袍布鞋,好和西冷印社社長葉舟及馬一浮等相往還。」

在《緣緣堂隨筆》中,豐子愷回憶:「那時我只十七八歲,正在杭州師範學校讀書。我的藝術科教師L先生(李叔同),似乎嫌藝術的力道薄弱,過不了他的精神生活的癮……帶了我到這陋巷去訪問M先生(馬一浮)……我其實全然聽不懂他們的話,只是斷片地聽到什麼『楞嚴』、『圓覺』等名詞。」這次長談後的幾天,弘一法師正式剃度出家。

對馬先生的才學,弘一嘗雲:「假定有一個人,生出來就讀書,而且每天讀兩本,而且讀了就會背誦,讀到馬先生的年紀,所讀的還不及馬先生多。」待及弘一法師圓寂,馬先生挽詩曰:「苦行頭陀重,遺風藝苑思。自知心是佛,常以戒為師。」

雖爲豐子愷老師的朋友,馬先生卻也很尊重豐子愷的人品、藝品,曾為豐子愷的《護生畫集》作序,還曾題詩《贈豐子愷》:「昔有顧愷之,人稱三絕才畫癡;今有豐子愷,漫畫高文驚四海。……」

馬一浮為豐子愷的《護生畫集》作序。

豐子愷稱馬先生為「今世的顏子」,他說「無論什麼問題,關於世間或出世間的,馬先生都有最高遠、最源本的見解。他引證古人的書,無論什麼書,都背誦出原文來……先生所能背的書,有的我連書名都沒聽說過。」

期間有一趣談。馬先生信中稱豐子愷為「子愷仁兄」或「子愷尊兄」,豐子愷回信表示,實不敢當「兄」,請勿以「兄」相稱。馬先生回信改稱「子愷吾友」,並注明「遵來諭不稱兄」。但後來的書信交往中,馬先生對豐子愷依舊稱「兄」。

1949年,豐子愷定居上海,馬一浮定居西湖花港的蔣莊。1954年到1966年,豐子愷過了相對安定的12年,常去蔣莊探訪馬一浮。

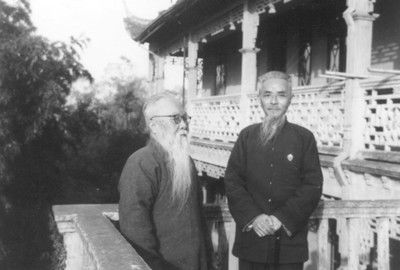

馬先生(左)有世交,如謝無量、蔡元培;有道友,如定慧寺、靈隱寺的高僧;亦有摯交,與弘一、豐子愷(右)這對師徒皆結善緣。

窮居陋巷 心繫民國

潛心學術的馬先生,畢生大部分時間窮居陋巷,埋首典籍,自得其樂,然而馬先生卻也心繫民族、憂患國家。1911年,馬先生曾從海外歸國支持孫中山先生領導的辛亥革命,1946年秋題詩:「菰菜蒪羹鄉味薄,青天白日戰雲愁。」

二戰期間,他出山講學,想喚醒中國精神和民族氣節。「豎起脊樑,猛著精采,依此立志,方能堂堂的做一個人」。「中國今方遭夷狄侵陵,舉國之人動心忍性,乃是多難興邦之會。若曰圖存之道,期跂及於現代國家而止,則亦是自己菲薄。今舉橫渠此言,欲為青年更進一解,養成剛大之資,乃可以濟蹇難。須信實有是理,非是姑為鼓舞之言也。」

對於現實主義和正義公理,他說:「近來有一種流行語,名為現實主義……此種人是無思想的,其唯一心理就是崇拜勢力。勢力高於一切,遂使正義公理無複存在,於是言正義公理者便成為理想主義。若人類良知未泯,正義公理終不可亡。」

烏雲蔽日 謳滅歸海

當文革狂風颳起,中華大地烏雲蔽日,那是馬先生一生中最後、最淒苦的日子。

紅衛兵闖入蔣莊,將馬先生畢生的藏書、字畫焚燒一空。「留下一方硯臺給我寫寫字,好不好?」一記悶重的耳光打掉了一代大儒的尊嚴,他被趕出家門,又聞摯交弘一法師的學生潘天壽遭到殘酷對待,精神遭受重創。

紅衛兵闖入蔣莊,將馬先生畢生的藏書、字畫焚燒一空。「留下一方硯臺給我寫寫字,好不好?」一記悶重的耳光打掉了一代大儒的尊嚴。(以上皆爲網絡圖片)

馬先生青年喪偶,沒有子嗣,大姐的孫子丁慰長從小聰敏好學,馬先生很是喜愛。最淒苦的日子裏,多次喚其名字「慰長——」,沒有親人,沒有回應,慰長夫婦早因「右派」罪名不堪淩辱,懷抱嬰兒,投湖自盡了。

「乘化吾安適?虛空任由之。形神隨聚散,視聽總希夷。謳滅全歸海,花開正滿枝。臨崖揮手罷,落日下崦滋。」1967年6月2日,馬一浮先生在黑暗的長夜中逝去,一代儒宗就此雲霞暝滅。