北京大學(圖片來源:Endeneon /wiki/CC BY 4.0)

【看中國2020年6月28日訊】多年以後,苟晶對於當年連續兩年落榜之後的痛苦依然記憶猶新。

她說:「這件事情受傷害最大的是我父母。當時在農村的生活有多艱難,連續供我讀兩年,又是多困難,兩次都落榜,那種失落感和愧疚感無以言表。」

這些天來,人們對苟晶、陳春秀這兩個被頂替的山東農家女投以巨大的同情。但是並不是每個人都能體會她們「被偷走的人生」意味著什麼。

高考之於底層孩子的意義,若非置身其間,站在岸上很難看得真切。

有誰在高考之後很多年,還會做關於高考的噩夢?

我會。上大學乃至大學畢業之後的若干年,我幾乎每年都會做高考噩夢。

有時候是夢見自己考砸了,落榜了;有時候是夢見自己在考場上,鈴聲響了才發現忘記圖答題卡;有時候是夢見考得成績不理想,正在糾結要不要復讀……

然後當巨大的失落和壓抑像大山一樣壓住自己身體的時候,我便醒了,重新意識到自己早已過了高考這道鬼門關和獨木橋。於是裹緊被子,滿心慶幸。

後來我跟高中同學交流,發現很多人都跟我一樣,多年如一日地做著高考噩夢,大家的夢境都是類似的。直到最近兩年,我才不再做這類噩夢。

我們在怕什麼?

我們怕唯一的救命稻草沒有抓住,我們怕生活中僅存的光一閃而過,我們怕全家人的多年期望一夕落空。

現在看,跟陳春秀、苟晶們的高考噩夢相比,我們這些高考勝利者的噩夢算什麼啊。我們醒了也就好了,而她們的人生就是一場巨大的噩夢。

每一個寒門子弟的高考夢都不是自己的。

陳春秀有個哥哥,但是哥哥成績不如她,父親說誰成績好供誰,所以哥哥輟學,陳春秀繼續唸書。

苟晶姐妹三個,家裡負擔不起三個人的學費,二妹退學去餐館刷盤子,一天一元工資,一個月30元都交給父母,資助姐姐妹妹讀書。

山東因「女人不上桌」等陋習常被批評,但是就我觀察,山東農村家庭在供孩子讀書時是幾乎不會重男輕女的,「誰成績好供誰」是約定俗成的規則。

高考不僅是一個人翻身的希望,更是一個家庭翻身的希望。

我在高二之前,仗著自己天資聰明,從來沒有下過苦功去讀書。但是高二有一天,我突然開竅了。我認真審視了一下前方的人生路,發現高考我輸不起,於是我開始像其他同學一樣早起晚睡,再也不胡思亂想。

我暗自告誡自己:「不管你對應試教育有多大的怨恨,不管你對未來有多麼天馬行空的打算,先規規矩矩過了高考這關再說。」

可能很多人不知道,對農村孩子來說,能走到參加高考這一步,先不管高考成績如何,已經是幸運兒中的幸運兒。

一大批孩子初中還沒畢業就陸陸續續輟學了。上海、江蘇的家長總是抱怨中考錄取率低,山東的中考錄取率也不高,但沒人抱怨。因為成績不夠優秀的孩子早早就被家長和老師放棄了,不需要中考去淘汰他們。

「在農村,考不上大學,要麼種地,要麼去打工。」陳春秀如是說。

我記得有個從小玩大的夥伴輟學去打工時,我們剩下的人還安慰他「行行出狀元」「不管在哪裡好好幹都能出人頭地」。後來才知道,當時有多麼天真。

打工當然也有改變命運的可能,但是成才機率之低,成才難度之大,是常人難以想像的。且看苟晶和陳春秀的真實經歷:

2000年,苟晶與老公一起去了杭州,老公在一家單位上班,苟晶則從事各種各樣的零工。開始幾年,她在杭州騎著自行車,滿大街銷售化妝品、軟體。每天騎幾十公里,「晚上累得全身骨頭痛,痛得都睡不著覺。」

2004年的10月,陳春秀到煙臺打工。她先是在食品廠做工人,長期接觸冷凍生鮮,雙手被凍出紅瘡,一個月能掙五六百元。後來又到電子廠加工鍍膜鏡片,每天接觸有刺激性的化學藥水,時間一久,她的嗓子變得沙啞。

韓寒退學那會,我正在上初中。當時學校裡也有一些孩子受到韓寒等榜樣的鼓舞,決定去社會上闖蕩,但幾乎每個人都後悔了,有些後來又回到了學校。江湖哪裡是好玩的。

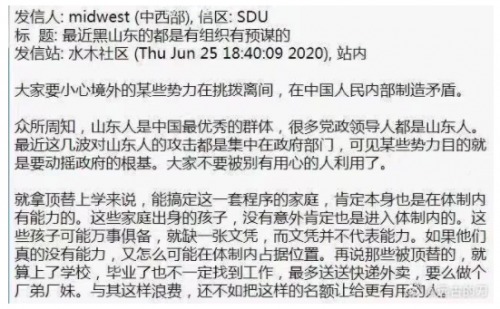

今天看到一個帖子,不知道是不是高級黑。

不過帖子裡說的道理我其實也想過的。即使讓陳春秀得到山東理工大學的錄取通知書,她也未必能像頂替者那樣進入體制工作。

在2020年,我們必須承認:高考與科考不是一碼事,高考是選才,科舉是選官。考上好大學不意味著好工作,在人生的奮鬥路上,大學只是起點。

但是我想說:對於寒門子弟而言,大學這個起點太重要了。

大學四年,讓我們這些沒有家庭積澱,沒有社會資源,甚至連世面都沒見過的孩子,可以過幾年不緊張、不艱苦的日子,可以從容地做一些長遠打算,可以積累一些接物待人的經驗,可以結識一些將來可以互為支撐的朋友,可以抓住一些繼續上升的機會。

大學畢業之後,人生還是會面臨套路和不公。但是對於苟晶、陳春秀這樣的底層孩子來說,失去大學錄取通知書,他們失去的是一整個世界。

大學開學那天,不僅是我第一次坐火車,而且是我第一次離開山東,第一次離開我們市,第一次離開我們縣。

很多年過去了,我依然記得那列哐當哐當的綠皮車上,一個少年對未來的嚮往。感謝故鄉不頂替之恩。