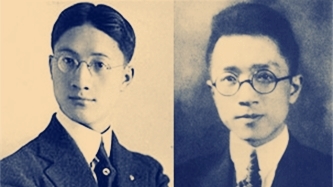

當胡適(右)還沉浸在蘇俄迷夢中的時候,徐志摩已經清醒反對蘇俄共產主義。(網絡圖片)

五四新文化運動期間,1917年十月革命發生之後,在面對蘇俄的問題上,知識份子之間產生了重大分歧。此時,年長一輩的知識份子章太炎、梁啟超、王國維等人,對蘇俄暴力革命的方式很是警惕,因此很不贊成中國效仿蘇俄,他們認為中國如果走蘇俄的道路,很可能迎來一場災難。王國維在給朋友柯紹忞的信中曾寫道:「觀中國近況,恐以共和始,而以共產終。」

與這些年長的知識份子相反,李大釗與陳獨秀對蘇俄則充滿了希望,他們認為這場革命開啟了歷史的新紀元,毫無疑問是歷史的進步,因此主張中國走蘇俄的道路,後來為此更是「組黨幹革命」去了。一開始,胡適對他們在《新青年》上談政治、談主義是很不以為然的,當時的胡適打定二十年不談政治的主張,希望從教育思想文化方面入手,給中國奠定一個非政治的思想文化的基礎。然而,1926年胡適在訪問蘇俄時卻對蘇俄產生了迷思,胡適表達了對蘇俄的羨慕之意與讚美之情。

縱觀這一時期,在年輕一代的著名知識份子中,對蘇俄從各方面提出批評與反思,進而提醒國人警惕蘇俄的是詩人徐志摩。當胡適、陳獨秀等充滿思想洞見的知識份子還沉浸在蘇俄迷夢中的時候,作為詩人的徐志摩卻成了蘇俄的反對者。人們不禁要問,徐志摩為什麼要反蘇俄呢?

一、徐志摩的訪俄見聞

其實,一開始,徐志摩同多數知識份子一樣,對新生的蘇俄充滿希望與期待。這源於徐志摩對社會主義的好感。留學美國期間,徐志摩接觸到社會主義思潮,這一時期徐志摩讀了一些空想社會主義者的著作,對社會主義大感興趣。與此同時,留美期間,徐志摩的精神偶像羅素也曾大力頌揚蘇俄,因此,這一時期的徐志摩曾自詡為一個布爾什維克。

引起徐志摩對蘇俄疑慮情緒的也是羅素。對蘇俄稱頌備至的羅素在遊歷蘇俄後,思想起了大變化,他開始公開譴責蘇俄的思想專制。這一時期徐志摩讀羅素的蘇俄遊記,思想上不太接受羅素對蘇俄的批評,還曾為蘇俄有所辯白。然而,當1925年徐志摩自己親自遊歷蘇俄之後,跟羅素一樣,徐志摩也開始反思並警惕蘇俄。這自然與徐志摩在蘇俄的觀感有關。

進入蘇俄,徐志摩首先感受到的是蘇俄民眾的窮困。在《歐遊漫錄——西伯利亞遊記》中他寫道:「入境愈深,當地人民的苦況愈發的明顯。」(第573頁韓石山主編《徐志摩散文全編》上冊)這不僅是當時徐志摩的遊蘇觀感,也是瞿秋白當時的觀察,當時瞿秋白曾以特約通訊員的身份訪問蘇俄,《餓鄉紀程》就是瞿秋白這一時期在蘇俄的觀感。瞿秋白將蘇俄稱為「餓鄉」,裡面也確是寫道了蘇俄民眾物質生活上的窮苦。然而,具有諷刺意味的是,明明知道蘇俄民眾生活窮苦,瞿秋白依然一心一意學習蘇俄。徐志摩看到了蘇俄民眾的窮苦,這不符合徐志摩對蘇俄的希望,因此徐志摩不得不對蘇俄持一定的保留意見。

在莫斯科,徐志摩看到一個奇怪的現象:莫斯科的街道上有男子抱著吃奶的小孩在街道上走。這種怪現象的背後,在徐志摩看來,源於蘇俄規定的「一個人不得多佔一間以上的屋子」的法律。蘇俄政府對民眾的私有財產(尤其是房子),依法沒收,然後重新分配。(第580~581頁韓石山主編《徐志摩散文全編》上冊)這裡徐志摩看到的是蘇俄對個人私有財產的不尊重,而這自然也會引起徐志摩的反感。

徐志摩最不能忍受的則是蘇俄對書籍的查禁。徐志摩崇拜托爾斯泰,因此去拜謁托爾斯泰的女兒。從托爾斯泰的大小姐的口中,徐志摩知道,托爾斯泰、屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基等人的書在蘇俄都差不多絕跡了,其中有一些是被蘇俄政府查禁的,原因是他們的著作代表了資產階級的人生觀。對此,徐志摩寫道:「假如有那麼一天你想看某作者的書,算是托爾斯泰的,可是有人告訴你不但他的書再也買不到,你有了書也是再也不能看的——你的感想怎樣?……假如這部分裡的個人自由有一天叫無形的國家威權取締到零度以下,你的感想又怎樣?」(第606頁韓石山主編《徐志摩散文全編》上冊)

此外,讓徐志摩感到恐怖的還有蘇俄革命時期的革命領袖的鐵面無私與血流成河時的紅色恐怖。對於革命領袖列寧,徐志摩寫道:他(列寧)不承認他的思想有錯誤的機會;鐵不僅是他的手,他的心也是的。……他是一個制警句編口號的聖手;他的話裡有魔力。這就是他的危險性。(第854頁韓石山主編《徐志摩散文全編》下冊)

而對於革命時期的慘景,徐志摩也曾寫道:「他們相信天堂是有的,可以實現的,但在現世界與那天堂的中間卻隔著一座海,一座血污海,人類泅得過這血海,才能登彼岸,他們決定先實現那血海。」(第605頁韓石山主編《徐志摩散文全編》上冊)

人民窮苦,政府侵犯民眾的私有財產,與此同時政府還查禁托爾斯泰等作家的書籍,革命領袖冷酷專斷,這些就是徐志摩遊歷蘇俄時看到的現象。而這些行為,在視個人自由為最高價值的徐志摩看來,無疑是不能接受的。

二、「仇俄友俄」討論時期的徐志摩

正是有了這一次的蘇俄遊歷,徐志摩對蘇俄產生了警惕之心。而當徐志摩回國之後,正是國共合作準備北伐的時期,因此各種讚美俄國的聲音出現在報刊上。徐志摩回國之後恰好主持《晨報副刊》,於是在徐志摩的主持下,知識界展開了一次「仇俄」還是「友俄」的大討論。

首先是陳啟修在《晨報》發表《帝國主義有白色和赤色之別嗎?》,在文中,陳啟修認為蘇俄不是帝國主義,因為它沒有侵略中國。需要指出,蘇俄在這一時期之所以引起知識界的同情,還與蘇俄這一時期的對華外交政策有關。第一次世界大戰後,作為戰勝國,知識界對於收回德國在山東的權益普遍比較樂觀,然而,在巴黎和會上,最終的事實卻是將德國在山東的權益轉讓給了日本。這一殘酷現實使得原本對英美國家抱有很大期待的知識份子對英美國家甚為反感。而在此前後,蘇俄則曾向中國發出取消一切不平等條約的宣言,這不能不使中國知識界對蘇俄產生好感。後來胡適在反省他對俄國的看法時,就曾說他曾一廂情願的抱著「總希望革命後的新俄國繼續維持他早年宣布的反對帝國主義、反對侵略主義的立場」,然而,蘇俄對華的一系列宣言大多則是口惠而實不至。

與陳啟修認為蘇俄沒有侵略中國相反,徐志摩堅決認為當時的蘇俄正在侵略中國。為此他曾編發兩位青年讀者陳均和陳翔的反駁陳啟修的文章,這在一定程度上代表了徐志摩對蘇俄侵略的看法,陳均在反駁陳啟修的文中寫到:「蘇俄之拋棄宣言,繼續佔據中東路;唆使蒙古獨立;中俄會議延不舉行;最近之擅捕華人……種種舉動,是否不含侵略的色彩?」(第697頁韓石山主編《徐志摩散文全編》下冊)比陳均更進一步,陳翔則從政治、經濟、文化、治外法權四個方面全面論述了蘇俄對中國的侵略。(第698~699頁韓石山主編《徐志摩散文全編》下冊)

徐志摩心中無形的信仰自然是他視為至高無上的個人自由,而個人自由與以群眾運動為基礎的集體暴力是格格不入的。

(未完待續)