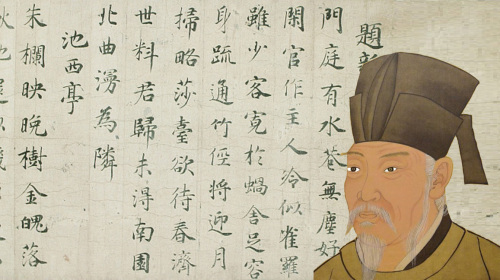

白居易〈對酒〉「蝸牛角上爭何事」告訴我們,與其終日唉聲嘆氣,不如敞開胸懷,泰然處之。(圖片來源:維基百科/看中國合成)

蝸牛角上爭何事,石火光中寄此身。

隨富隨貧且歡樂,不開口笑是癡人。

這首〈對酒〉是唐代大詩人白居易(772〜846年)晚年,在看盡人生百態後的深刻體悟。首句的「蝸牛角上爭何事」告訴我們,面對世態炎涼,與其終日愁眉苦臉、唉聲嘆氣,不如敞開胸懷,泰然處之。

人生苦短 且行且珍惜

蝸牛角,語出《莊子‧則陽篇》,寓言是這麼說的:「蝸牛的頭上有兩隻觸角,左邊的觸角上有個國家叫『觸氏』,右邊的觸角上有個國家叫『蠻氏』。這兩個國家常常因為爭奪土地而發動大規模戰爭,每次大戰都會讓兩國死傷無數,血流漂櫓。得勝的一方追逐敗兵,更要一直追逐十五天,才能回兵。」這場慘烈的戰爭是發生在蝸牛角上的兩國之間。而這二國所爭奪的,竟只是蝸牛角上的一方小屑屑而已。

白居易透過莊子的寓言來告訴世人,人生也是如此,人活在世上,就像跼促在那小小的蝸牛角上,空間是那樣的狹窄,有甚麼好計較的呢?人生就像石頭碰撞所發出的火光,瞬間就消失了,多麼短暫,為何要把時間花在爭名奪利上呢?「蝸牛角上爭何事」這句話更提醒我們,人世的爭端,無論看似有多麼重大,其實都不過像是在蝸牛觸角上去爭奪那麼微小,所以不如隨遇而安,歡笑面對。

灑脫不羈的詩人白居易

白居易,字樂天,他與李白、杜甫同被譽為中國詩壇的三大巨星,是享譽世界的大文豪。

自幼便受到家庭環境薰陶的白居易,五、六歲時就開始學寫詩,十六歲時,他因「離離原上草,一歲一枯榮,野火燒不盡,春風吹又生」這首詩稿一舉成名,聲名傳遍京城內外。

在唐朝詩人中,白居易是深具代表性的一位。他的詩以反映時局和民情為多。他主張詩作要平易通俗,婦孺皆懂。他的詩語言通俗、明白流暢,連不識字的老嫗、兒童都能聽懂,因而獲得廣泛讀者的青睞。白居易不僅是我國歷史上非常傑出的詩人,還是一位正直敢言、廉潔自律的清官,深受後人的景仰與傳誦。他一生寫下的「諷諭詩」比別的詩人都多,充分顯示出他關心民眾的疾苦、同情貧窮受難者的善良本性,最著名的如〈賣炭翁〉、〈觀刈麥〉,以及〈繚綾〉等。

晚年時,白居易自號「香山居士」,成為一個不入廟的修煉者。修佛使他明白了人世間的一切都是有因果關係的,因此當他被貶官到江州作司馬、遇到生活中的磨難時,便能以「蝸牛角上爭何事」的心境,豁達大度,坦然面對。