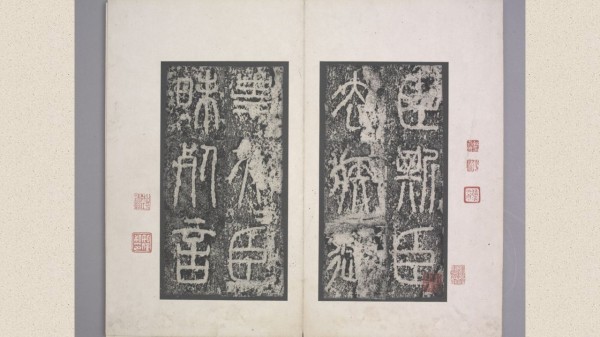

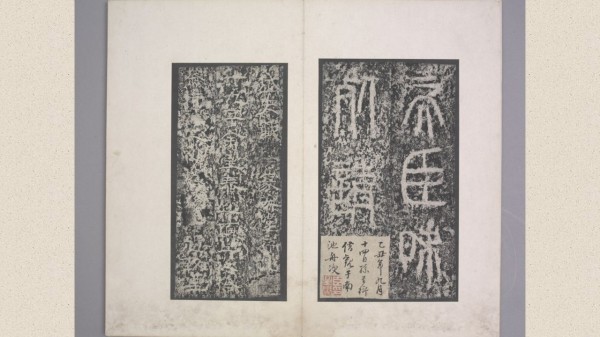

〈泰山刻石〉、〈嶧山刻石〉、〈會稽刻石〉、〈瑯琊刻石〉合稱「秦四山刻石」。

李斯(前284~前208年),秦代著名書法家、政治家、文學家。他是輔佐秦始皇統一天下、成就豐功偉業的重要推手,也是中國第一個有書跡傳世的大書法家。相傳代表作〈泰山刻石〉(又稱〈李斯碑〉),與〈嶧山刻石〉、〈會稽刻石〉、〈瑯琊刻石〉合稱「秦四山刻石」。

秦刻石:刻石紀功 以頌秦德

秦始皇(前259~前210年)一統天下後,因六國文字各不相同,決定推行「書同文」政策加以規範。以秦國文字為基礎,簡化字形,以李斯的《倉頡》、趙高的《爰歷》、胡毋敬的《博學》為範本,由李斯整理、書寫小篆推廣於天下。小篆章法嚴謹,注重對稱,多呈長方形,顯得挺拔秀麗。

秦始皇為宣揚皇威、考察民情、威服四海,修築馳道5次出巡、周覽四方。下令刻石紀功,以歌頌秦德、昭示萬代。見於史料的刻石有7塊,分別是〈嶧山刻石〉、〈泰山刻石〉、〈琅琊刻石〉、〈芝罘刻石〉、〈東觀刻石〉、〈碣石刻石〉、〈會稽刻石〉。合稱〈秦七刻石〉、〈秦七碑〉。其中,載於司馬遷《史記‧秦始皇本紀》的有6篇。〈嶧山刻石〉雖有記載,但無碑文。

歷經兩千多年滄桑歲月,秦代7塊刻石多已毀損無存,只有〈泰山刻石〉和〈琅琊刻石〉二塊殘石存世。所幸大多還有留下摹拓本,但各傳本碑文卻和《史記》所載略有出入。

秦始皇東巡泰山,丞相李斯隨行,撰文頌其德,是為〈泰山刻石〉。

〈泰山刻石〉記述秦始皇申明法令以保護國家各項制度,要求臣民遵循法制。(以上圖片來源皆為公有領域)

〈泰山刻石〉創作背景

秦始皇二十八年(前219年),秦始皇東巡泰山。丞相李斯隨行,撰文頌其德,是為〈泰山刻石〉。高4尺5寸、寬1尺4寸,分前、後兩部分。四面環刻,其中北、東、西三面為秦始皇詔書,共144字。內容是記述秦始皇申明法令以保護國家各項制度,要求臣民遵循法制。

秦二世元年(前209年),秦二世胡亥(前230~前207年)效仿秦始皇巡視郡縣以威服海內,東巡至碣石、會稽等地。李斯也和他同行,奏請在〈泰山刻石〉南面(背面)刻詔書及大臣從屬的姓名,以彰顯先帝盛德,是為後半部分。時至今日,〈泰山刻石〉僅存秦二世詔書10字,「斯、臣、去、疾、昧、死、臣、請、矣、臣」。故又稱〈泰山十字〉。

〈泰山刻石〉雄偉秀麗 古今絕妙

〈泰山刻石〉工整精緻,雄偉端莊,是秦刻石中最能全面反映李斯小篆風貌者。通篇橫平豎直、圓健似鐵;行筆不偏不倚、粗細如一;體態狹長,大小相彷;法度嚴謹、講究對稱;疏密適宜、平穩端嚴。

〈泰山刻石〉上承甲骨文、金文、石鼓文遺緒,下啟漢隸、唐楷先河,在書法史上占有重要地位。後人讚譽:「古今絕妙,傳國之偉寶,百世之法式。」