《悉達多》被許多人視為「尋找自我」的經典之作。(圖片來源: Adobe stock)

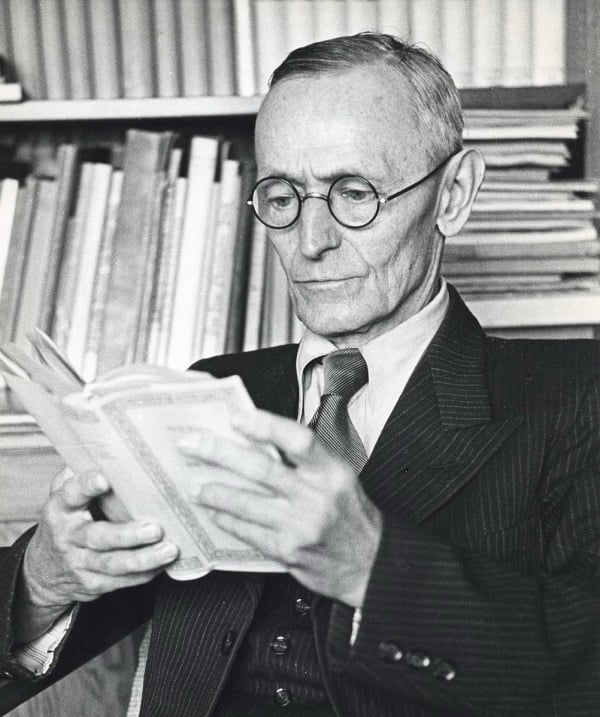

20世紀德語文學的重要作家與思想家,赫爾曼.黑塞(1877~1962),是一位以靈魂書寫而聞名的作家,他的作品像一面鏡子,映照出現代人內心的孤獨與渴望。

黑塞出身於德國符騰堡州的卡爾夫,一生創作跨越小說、詩歌、散文與繪畫。青年時期反叛傳統、追尋自由,後來遠遊義大利與印度,深受東方哲學、佛教及印度教思想的啟發,在他的作品中留下深刻印記。1946年,他因小說《玻璃珠遊戲》(Das Glasperlenspiel)獲得諾貝爾文學獎,被視為其寫作生涯的巔峰。

黑塞文學思想的核心線索——通向自我發現與心靈自由的途徑。(圖片來源:公有領域)

黑塞的代表作包括《德米安》、《悉達多》、《荒原狼》、《納爾齊斯與歌爾德蒙》與《玻璃珠遊戲》,主題常圍繞青春的覺醒、靈魂的孤獨、個體與社會的矛盾,以及自我追尋的心靈之路。他筆下的人物多在彷徨中尋求生命的意義。

黑塞自己的生活亦與流亡、孤獨、隱逸緊密相連,常被譽為現代人精神危機的代言人。1962年,他在瑞士蒙塔尼奧拉辭世,享年85歲。

他給這個世界留下過一句極具代表性的話:「世界上任何書籍都不能帶給你好運,但是它們能讓你悄悄成為你自己。」這也成為理解黑塞文學思想的核心線索——通向自我發現與心靈自由的途徑。《悉達多》正是其中代表。

1922年,45歲的赫爾曼.黑塞完成了他著名的小說《悉達多》,這部作品被許多人視為「尋找自我」的經典之作。小說描繪了一個婆羅門貴族青年悉達多,在古印度時代經歷了從禁慾修行、塵世沈迷到最終靈魂覺醒的生命旅程。

《悉達多》問世於第一次世界大戰後的動盪時期,在美國引發了「黑塞熱」,成為垮掉一代等青年心靈解放的重要精神食糧。黑塞曾說:「世界不是為了被改善而存在的。你們生存,是為了成為你們自己……成為你自己,世界就會變得富足而美好。」他的文字深刻打動了那個時代迷茫而苦苦掙扎的年輕人,使他們得到解脫。許多人把這本書喻為「找到自我」之書。

走自我解脫之道 不隨風而飄

主人翁悉達多是古印度婆羅門貴族的子弟,擁有令人羨慕的地位和財富。且身為青年才俊,受到萬千女性的傾慕。然而,悉達多內心依然感到不安和空虛,他並不快樂。

為了尋找真正的自我,他毅然決然地違背父親的期望,摒棄一切塵世榮華,與好友喬文達一起加入了苦行僧的行列。在三年的苦修中,悉達多學會了忍受飢餓、痛苦、焦渴和疲憊,鍛造了強大的意志力,但他逐漸意識到,苦行生活不過是對現實的迴避。

正當他猶豫彷徨時,悉達多遇見了已成佛的喬達摩佛陀。佛陀已達至解脫境界。悉達多的好友喬文達選擇了皈依佛陀,但意外的是,悉達多卻決定繼續獨自展開內心探索與修行。

這是為什麼?

悉達多認為修行無法複製他人的道路,他說:「知識可以傳授,智慧必須自悟。我要走自己的路,尋找自己的解脫。」書中寫道:「大多數人如同飄零的落葉,隨風漂蕩,終歸塵土;極少數人如天上的星辰,按自己的軌跡運行,無風可動搖,他們內心自有律法。」

凡人容易被外界左右,用別人的眼光審視自己,遺失真實自我。真正的自我覺知,是不斷擺脫外界干擾,深入內心的過程。

為什麼許多人聽盡大道理卻仍難過好這一生?理解別人的思想不等於內化為己用,如果追隨別人的影子,思想不過是別人的映射,永非自己。

悉達多的修行是自我解脫之路,他沿著自己的軌跡前行,風也無法動搖。

沉淪俗世 迷茫與彷徨

悉達多告別喬達摩,繼續走上了求道之路。他不再是豪門貴子,也沒有成為佛門弟子。

婆羅門的智慧、沙門的戒律和世尊的講道,都讓悉達多覺得找不到自我。他以為只有拋棄外界的束縛,才能慢慢地靠近內心真實的自我。

他開始用心去感知世間萬物,流光魅影在他眼中閃耀,日月星辰在他心中運行……

他又去體驗紅塵萬丈的生活,向名妓迦摩羅學習愛情,向富商迦摩施瓦彌學習做生意。前者給了悉達多情慾的極樂體驗,後者則帶著悉達多步入商界,學會賺錢和花錢。他獲取了巨大的社會財富。

漸漸地,悉達多在飽食豐衣的日子裡忘記了光陰的流逝。他沾染了世人的貪婪與懶惰,墮落於紙醉金迷。他在醉生夢死中尋找刺激,他沉溺於賭博,對乞丐不再仁慈,也不再借錢給求助的人。

他變成了恰是他年輕時最難接受、最蔑視的樣子。可悲可嘆的悉達多隻剩下衰老和疲憊,他想在世間尋求真理,想掙脫一切束縛,放飛自我,換來的卻是枷鎖和負荷。

悉達多迷失了,苦悶無助,甚至滋生出求死之念。他在準備投入河流終結生命時,靈魂彷彿被內在的聲音喚醒。經歷了徹底的崩潰後,他與過去告別,以全新的姿態重生,涅槃而起。

這時的悉達多不再逃避,也不再糾纏於自我折磨,而是學會了以溫柔和愛擁抱一切——山川、流水、眾生、自己心中的傷痕。渡過絕望的河流,他體會到萬物一體、人生可貴,內心充滿了平靜和愉悅的愛意。

這一轉變的核心在於,悉達多終於懂得:「愛是通向自由的道路,也是理解世界的關鍵。」他不再用思想逃離現實,而是用心靈去擁抱萬物。他在痛苦中理解,每個人的道路獨一無二,每一種經歷都是構建自我的素材。

在悉達多心中,「自我」不只是一個理念,而是所有歡笑與苦難、遭遇與成長的總和。黑塞藉此表達了一種超越教義和時間的信仰——人生修行的意義,不在於逃避紅塵,而是在紅塵中不斷體悟、重新成為自己。世界最重要的東西,就是在經歷一切之後,真正學會去愛。

「每個人的每一種生活,都是通向自己的一條道路。」人真正的自我,就是過去一切體驗的總和。「我」是「我」接觸過的人、碰到過的物、感受過的歡樂、迷失過的痛苦等等所有的一切,才有此刻的「我」。人生是一場修行,紅塵是最好的道場。

看清真相後 找回真實的自己

悉達多離開放蕩的生活,決定成為一個擺渡人。他和船夫瓦耶迪瓦一起划船制槳、耕田勞作。他每天在河邊傾聽著河水的聲音,領悟生命的真理。

悉達多在這條河中看到自己的一生,少年的悉達多、成年的悉達多、老年的悉達多,彷彿沒有過去、沒有未來,一切都是本質和當下。

在悉達多擔任船夫時,他在渡河過程中意外救助了相愛過的迦摩羅和他們的孩子小悉達多。迦摩羅身亡,只留下小悉達多與他共同生活。小悉達多從小嬌生慣養,難以忍受船夫簡樸的生活,對父親充滿排斥和怨恨。悉達多給予兒子愛與耐心,但這份親情換不來幸福與安寧,反而讓他飽受兒子的自私與冷漠之苦。最終,父子矛盾激化,小悉達多憤然離去,悉達多只能獨自承受失子的痛苦。

悉達多與兒子的重逢和分離,是人生「塵緣」與自我成長課題的深刻像徵。悉達多原本希望通過對兒子的陪伴與愛,彌補早年對父親的傷害,也希望兒子能遵循自己的覺悟之路。但現實是,親子間的矛盾與斷裂不可避免:每個人有自己的命運軌跡,任何愛與執念都無法取代個人的獨立成長。悉達多最終不得不放手,任兒子選擇屬於自己的生活——這既是悉達多愛的極致,也是放下的開始。

這段經歷讓悉達多徹悟:世間所有「塵緣」都是暫時的,每個人都必須獨自走過人生苦樂,體驗迷失、掙扎與覺醒。他明白,愛不是強求,也不是控制,而是尊重、接納、允許離別乃至痛苦的發生。悉達多由此放下對命運的抗爭,更專注於當下的體驗,以平靜和敬畏的心態,愛世界、愛自己,也愛那些注定要離開的人。

最終,悉達多領悟到每個人終其一生,都要在塵緣與失落中,尋找到屬於自己的真實與自由。

最後悉達多徹悟:「我唯一的事,是愛這個世界。」不藐視世界,不憎惡世界和自己,懷抱愛、驚嘆和敬畏,注視一切存在之物和我自己。

我們終其一生,都在尋找最真實的自己。

東西方隔空對話 世界文學的共鳴

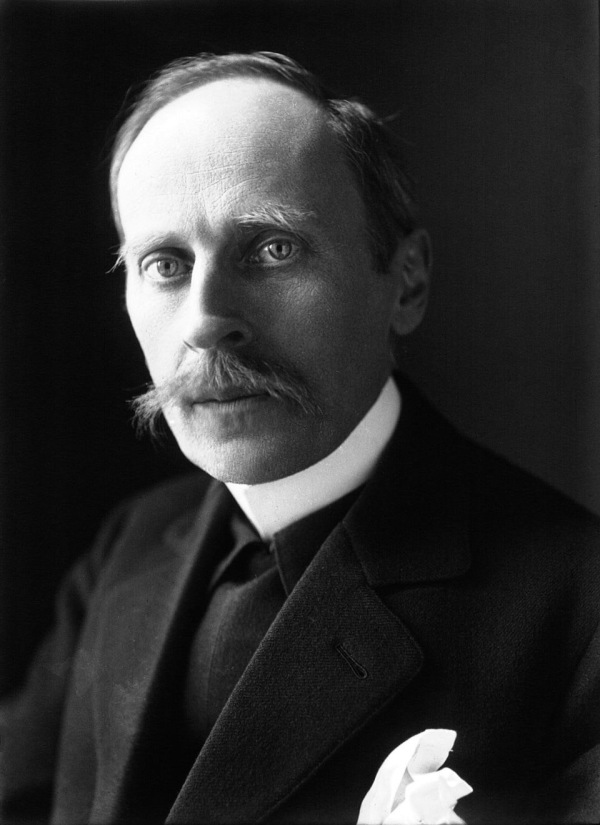

國學大師王國維(1877年12月3日~1927年6月2日)。(圖片來源: 網絡圖片 )

王國維在《人間詞話》中提出的人生三大境界,是對人生求索過程的深刻描繪。第一境「昨夜西風凋碧樹,獨上高樓,望盡天涯路」,表現出人生初期的迷茫與孤獨,站在高處遠望,雖看見前路漫漫,卻不知通向何方。第二境「衣帶漸寬終不悔,為伊消得人憔悴」,體現了堅定的執著與執念,無論艱難困苦,仍然堅持追求心中的目標和信念。第三境「眾裡尋他千百度,驀然回首,那人卻在燈火闌珊處」,則象徵著在不斷尋覓和思索後達到的豁然開朗與真我覺醒,恍然發現自己一直追尋的答案其實就在身邊。

悉達多的修行歷程恰如王國維的三境界。最初的迷茫孤獨,猶如第一境的「獨上高樓」,他在生命的十字路口猶豫不決,心懷疑惑;其後,堅忍不拔地經歷苦行與追求,如同第二境的痴迷執著;最終,他在頓悟中超越一切追尋,達到內心的平和與智慧,這正是第三境的真諦。

更妙合神奇的是,王國維與黑塞竟同年誕生於1877年,這兩位東西方文豪,分別通過東方的詞曲意境與西方的哲學小說,同步地揭示出了人生成長的相似軌跡,宛若隔空對話般互為印證。

羅曼·羅蘭(Romain Rolland,1866年1月29日~1944年12月30日)20世紀法國著名作家。(圖片來源:公有領域)

羅曼.羅蘭著有名著《約翰.克里斯多夫》,也是黑塞極為敬重的朋友。兩人終生相識,共同探討生命與藝術的真諦。黑塞筆下的悉達多,正是羅蘭所提倡的「英雄主義」的生動體現。羅曼.羅蘭說:「世上只有一種真正的英雄主義,那就是在認清生活的真相之後依然熱愛生活。」英雄從來不逃避苦難或幻想美好,而是直面生活的殘酷和複雜,在深刻理解生命真相的同時,依然保持對生活的熱愛與堅守。這種精神體現了對生命的尊重與熱情,也成為世界文學中最寶貴的心靈共鳴。

讀懂了黑塞的《悉達多》,你就讀懂了人生。正如書中所言:「我不再將這個世界與自己所期待的圓滿世界相比較,而是接納它,愛它,歸屬於它。」這是一種超越理想與現實的寬容和熱愛,是對生活本質的深刻領悟。願我們都能傾聽內心的聲音,耐心等待那覺醒的時刻,在生命的流轉中找回平靜與自由。通過悉達多的旅程,我們明白,人生不是追求空幻的完美,而是在當下的點滴體驗中,學會愛與接受,最終成就那個真實的「我」。