1872年9月,首批到达加州的留美幼童合影。(图片来源:公有领域)

今年是中国近代留学生的先驱、晚清幼童留美计划(Chinese Educational Misson,CEM)的倡导者、组织者容闳博士从美国耶鲁大学毕业,并登上“欧利加”号(Eureka)船启程回国的(按:容闳1854年回国)165周年。1872~1875年,即距今约145年,容闳带领的120名幼童分批踏浪东行,负笈美国。从此,揭开了中国近代留学生史的第一页。

“予之一身,既受此文明之教育,则当使后予之人,亦享此同等之利益。以西方之学术,灌输于中国,使中国日趋于文明富强之境。”这是容闳回国时怀抱着的夙愿,也是他殚精竭虑,终生追求的事业。他苦心孤诣为之奋斗,历时18年,终于获准由清廷设立驻美和驻沪的“幼童出洋肄业局”,从上海海关拨付经费120万两,计划选派120名中国聪颖幼童留美学习15~20年,期满回国服务。从1872年起,每年30名,分四批去美。幼童们年仅11~16岁,摒弃私塾、科举等旧制度,离乡别井,远涉重洋,负笈海外。他们在美国,分散住宿在以康州哈德福市和麻州斯普林菲尔德市为中心的38个城镇的美国教师、医生、牧师家庭中,学英文,熟悉生活,就地上学,逐步升入大学和预科。在美期间,受到良好的教育,得到美国家庭热情细心的照料,同美国人民结下了深厚的友谊,学业进步很快,身心健康成长,昂首步入成年。

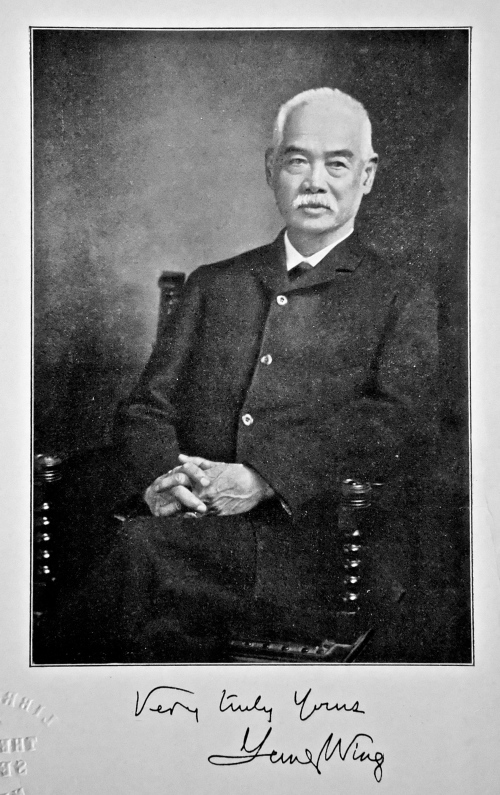

中国近代留学生先驱、教育家容闳。(图片来源:公有领域)

很自然,在异于东方文化的土地上生活,在西方先进教育制度下学习,他们在服式、仪态、礼节、以至言行、思想上受到西方文化和生活习惯的影响,产生一些改变,应该说,这是正常的,合理的,何况其中含有许多进步的成分。尽管事实上,他们没有中断故国文化的学习,更没有忘记祖国和来美时给他们的学习使命,但对待这些改变,却被以陈兰彬、吴嘉善、李文彬为代表的清政府封建保守官僚视为离经叛道,沾染西方“恶习”。时任出使美国大臣、幼童出洋肄业局正委员的陈兰彬发回奏折,断言“外洋风俗,流弊多端,各学生腹少儒书,德性未坚,尚未究彼技能,实易沾其恶习”,“极应将局裁撤”。留学监督吴嘉善上任不久,就说“各生适异忘本,目无师长”,“难期成材”,“流弊恐多,亟宜裁撤”。江南道监察御史李文彬则迳直上奏:“请旨饬查洋局劣员,分别参撤。”容闳一贯反对裁局撤人,致留学计划半途而废。其间,美国友好人士如马克・吐温、耶鲁大学校长波特、以及幼童就读过的许多学校校长、教授以至前总统格兰特等都曾出面,致信李鸿章和清政府总理各国事务衙门,劝说清政府让幼童完成学业,不要在学业行将有成的时候,调回国内。李鸿章初则犹豫折中,继而在驻外及国内的保守官僚强大压力下,模棱两可,默然同意奕䜣上奏,“将出洋学生一律调回”。他们绝大多数(除詹天佑、欧阳赓两人外),大学学业尚未完成,功亏一篑,只能告别师友,在1881年黯然回国。

我的祖父梁普照(时年13岁)和二叔祖父梁普时(11岁)于1873年旧历5月18日在第二批离开上海,经横滨、旧金山到麻州斯普林菲尔德,祖父学习矿冶,就读于哥伦比亚大学矿业学院,二叔祖父学习电信,留美8年,也在这时同全体“幼童”一起,于1881年秋回到上海。

他们被冠以“洋化”的罪名,回国后备受歧视和冷遇,还饱受舆论的冷嘲热讽。船到黄埔码头,亲人不能去接;中秋节日不能与家人团聚。住所“求知书院”是个关闭了十年的院落,门窗腐烂,霉气熏人,青苔满阶,到处是蜘蛛网。可以想见,出国时的豪情与回国后的境遇相对比,不能不使人感到神伤和沮丧。

但他们出国前有求学为了报国自强的责任感做基础,出国后受到良好的道德文化教育,又受到新大陆开发时求实、进取、实干这种气质的感染,有些人还受到基督教提倡的献身、忍耐、舍己为人的精神的潜移默化,参加工作后,绝大多数都振奋精神,勇于献身,埋头苦干,报效人民,在海军、铁路、矿业、通信、教育、外交等领域为中国现代化作出了卓越的贡献。

1874年日本侵台,清政府急谋筹建海军,需要大量人才。“幼童”在美所学,本非海军专业,但1881年回国的94人中,有43人被分配到舰队和船政学堂服役。中法战争马尾之役,时任“扬武”舰枪炮官的黄季良、杨兆南、薛有福、邝泳钟四位留美“幼童”顽强抗敌,为国捐躯。中日甲午战争中,留美“幼童”奋战海疆的有12人,在丰岛和黄海之役浴血奋战,陈金揆、沈寿昌、黄祖莲3人壮烈牺牲。作为中华儿女,他们为保卫海疆英勇献身,在中国反侵略战争史上用鲜血写下了壮丽的篇章。

在中国兴办实业的初始阶段,铁路、矿山、电信、航运事业在当时,犹如今天的航空、航天、计算机、通信、新材料、新能源等产业,是处在科技前沿、影响国计民生、体现综合国力的重点产业。回国“幼童”中,服务于铁路界的共30余人,詹天佑是中国自主修建铁路的第一位总工程师,也是中国科技界的先驱。梁敦彦以天津海关道兼任京奉铁路总办,力主京张铁路自主兴办,他以身作保,由詹天佑主持这项工程。邝景扬、钟文耀、黄仲良、罗国瑞等曾在粤汉、京绥、沪宁、津浦等路局任总办、总工程师。

服务于矿业的有吴仰曾、邝荣光、唐国安和我的祖父梁普照等8人,他们回国后继续在唐山路矿学堂学习,由美国工程师巴特执教,又一起在唐山开平矿务局工作多年,他们是中国第一批矿冶工程师,参加开发从东北到甘肃的地下宝藏,为中国矿业做出过贡献。

先后在电信业工作的共20人,周万鹏、唐元湛、袁长坤曾任全国电报总局局长,朱宝奎任邮传部左侍郎。

唐国安、蔡绍基、周寿臣、方伯梁分别从矿业、电信业、航运业转入教育界,唐国安是清华学堂(今清华大学)的第一任校长,蔡绍基曾任北洋大学(今天津大学)校长,周寿臣与方伯梁筹设“铁路学堂”(即唐山交通大学),方任监督,周兼总办,后周寿臣又任京奉铁路总办,晚年造福桑梓,为香港立法委员、太平绅士。

活跃在外交界的有20余人。唐绍仪驻韩16年,后任全权议约大臣赴印度与英谈判,推翻了图谋置西藏于英国保护下的《拉萨条约》,维护了我国在西藏的主权。武昌起义后,袁世凯派他与民军谈判,他内心同情民军革命,表示“清廷不足保全,共和应当推动”,一再电告袁世凯:清帝退位大势所趋,人心主张改变国体,使袁不得不接受共和。于是清室退位,共和体制在我国得以建立,他在其中所起的作用不可低估。民国成立后他任国务院总理,“彻悟袁之种种行为,存心欺骗民党”,破坏《临时约法》,于是愤而辞职退休,支持孙中山反袁护法的革命运动。梁诚在驻美公使任内,察觉满清对美的庚子赔款远超过美国在义和团之乱和庚子战祸的实际损失,力促美国将部分庚款退还,经过三年交涉,终于达成协议,将退还的庚款用于兴办清华学堂和派送学生留美。其余在外交界服务的“幼童”如容揆、欧阳赓、吴仲贤、刘玉麟等,分别在我驻外使领馆任代办、领事、公使,为督办留学生事务、保护侨民、维护国家权益辛勤工作。他们是中国第一代留学生出身的干练的外交官。

容星桥(耀垣)归国后,在香港与孙中山会面,参加兴中会、同盟会,在1900年筹划“自立会”起义失败后,与容闳一起,从上海去日本,在“神户丸”轮船上巧遇孙中山同赴日本。由容星桥介绍,容闳与孙中山在船上晤谈,这次相遇,成为日后容闳支持孙中山革命事业的契机。辛亥革命后,容星桥任孙中山顾问,襄助民初革命事业做筹款工作。

在“幼童”当中,有一位才华洋溢的作家李恩富,他长年在美国报刊工作,面对当时汹涌的反华浪潮,用锋利的文笔、雄辩的演说保护华工和中国同胞的正当权益,同种族歧视、种族暴力作坚决的抗争。他写了一本《我在中国的童年故事》(When I Was a Boy in China)于1887年在美国出版,给我们留下有关幼童留美这段历史的翔实的故事。而这本书,成为华裔作者第一本在美国出版的图书。

120位中国幼童留学美国,是中国现代化征程上的一次远航,是长期闭关自守的中国在教育、文化领域打开窗户,走向世界,救国图强的一声号角,这段历史已过去130年了。我作为他们其中两个成员的后裔,从封存了100多年的历史尘埃中寻访他们的足迹,追踪他们在国内外走过的旅程,我体会到,他们飘泊在风云变幻的岁月,胸怀报国之心,奋斗不息,尽管每个人的际遇不同,在世修短各异,贡献大小不一,也不排除有个别人因时代和认识的局限而走过弯路,但这个团队作为一个整体,他们的人生之旅、开拓之旅,为当时垂危的祖国走向现代化,寻求振兴之路,做出了许多重要的贡献,创造了、也为我们提供了一笔十分宝贵的精神财富,足以供后人从中吸取营养,努力把它发扬光大。