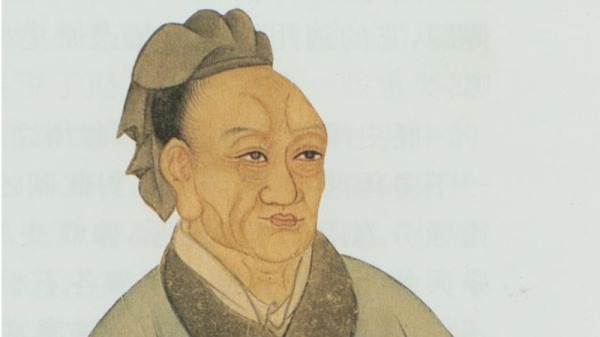

为了使这些义士不被混浊的世道所湮灭,司马迁认为只能依靠圣人了。(图片来源:公有领域)

《史记》全书分为五个主题,即本纪、表、书、世家和列传,其中的〈列传〉是以叙述“人”为主的个人传记。当时司马迁看到有一些人,“扶义俶傥,不令己失时,立功名于天下”,见他们对当下所处的历史有所贡献,便决定为他们写传,为他们留名,以流传于世。

取节义最高者

列传共有七十篇,记载许多精彩人物,司马迁想在这当中取一个节义最高的人作七十列传之“首”,于是选择了伯夷和叔齐的〈伯夷列传〉。

为什么选择他们呢?司马迁的说法是──“末世争利,维彼奔义;让国饿死,天下称之。作〈伯夷列传〉第一。”末世之中,大家都在争权夺利,而伯夷、叔齐却是慷慨奔义;他们因谦和而“让国”,因守节而“饿死”,把节义看得比生命还重,是先秦人重视的人物之一。

子贡曾就饿死一事询问孔子,“伯夷、叔齐是怎样的人?”孔子说是古之贤人。子贡又问,他们因守节义而饿死,“心中不怨吗?”孔子说他们求仁得仁,有什么好怨的。司马迁为了表彰他们的气节,便将〈伯夷列传〉置于列传的第一篇。

节士不怕苦、不怕难,甚至不怕死,就怕死后的名声不被称扬,

一辈子坚持的理念不被理解。(图片来源:Adobe stock)

伯夷叔齐的坚持

伯夷、叔齐留下的事迹不多,简单的说他们是孤竹君的儿子,因为互相推让王位,一前一后逃跑出去。他们听说西伯昌(后来的周文王)素有德政,要去投奔他。抵达时,西伯昌已经死了,他的儿子周武王载着父亲的牌位,说是奉父亲的遗命,要去征讨商纣王。

伯夷、叔齐跳出来阻止武王伐纣,这就是有名的“叩马而谏”。阻止的理由有两点:一是“父死不葬,爰及干戈”;父亲死了不好好安葬,还急着出征,这是孝吗?二是“以臣弑君”;身为商朝的臣子却去征讨君王,这是仁吗?

后来武王灭掉商朝,天下都归顺周朝,可是伯夷、叔齐认为“以暴易暴”是错的,悲哀天下人竟然接受它,也感叹过去神农、虞夏的禅让时代再不复返;这个世道已然大变,不知自己该归往何处,最后饿死在首阳山上,作为对世道的一种反抗。

为他们主持公道

手写着伯夷、叔齐的下场,想到自己活生生的遭遇,司马迁心中质疑──谁说善有善报、恶有恶报了?

如果说“天道无亲,常与善人”(天道公正,惟降福于善人),为什么现实中,如伯夷、叔齐这般积仁絜行的人居然会饿死?反观那些滥杀无辜、违法乱纪的人却能够长寿而终!为什么会是这样?只能说天道不可知啊!

孔子说过,“道不同不相为谋”,每个人都是按照自己的价值观去做事。贾子也说:贪吝的人为财而死,节烈的人为名牺牲,爱权势的人死于争权,一般常人则是为求生存而努力着。每个人都是按照自己的价值观行事。

像伯夷、叔齐这等节烈之士,愿意为了自己的理念而忍受各种苦难;他们甚至不怕死,只怕“君子疾没世而名不称焉”,害怕自己死后的名声不被称扬,一辈子坚持的理念不被理解。

为了使这些义士不被混浊的世道所湮灭,司马迁认为只能依靠圣人了。所谓“同明相照,同类相求。云从龙,风从虎,圣人作而万物睹。”圣人兴起,引来万物瞩目,伯夷、叔齐因为受到孔子的称赞,他们的事迹才能被世人所知,苦心也才备受肯定。

伯夷、叔齐是幸运的了,世上还有更多默默坚持正道的君子,得不到圣人的表彰而泯没于世;怎么可以让那些磨砺德行的人没有好报呢!既然如此,司马迁愿意继孔子之志,为他们奋起作传,以弥补天道之穷也。