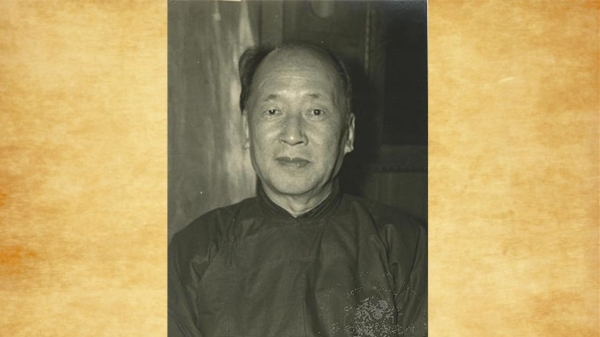

殷墟的成功發掘與一個人緊密相關,他的名字叫李濟。(圖片來源:公有領域)

1929年底,父親(李濟)領導的殷墟第三次發掘接近結束時,發現了著名的「大龜四版」,龜版上刻滿了殷商時代的貞卜文字。那時候,流亡在日本的郭沫若正編寫他的《卜辭通纂》一書。聞聽消息後,他立即去信給「史語所」,迫切要求得到全份拓片。傅斯年為此徵求父親與董作賓的意見,他們商量後,都同情郭在流亡中還致力於做學問的精神,於是很快把全份尚未發表的拓片寄給郭沫若。郭沫若收到後立即把拓片編入他的《卜辭通纂》書中,並在付印之後才告知「史語所」,這讓父親當時頗覺尷尬,但最後還是認為學術乃公共事業,不必為此事按純法理的觀點追究處理。

殷墟發掘者李濟:被淡忘的中國考古學之父

100多年前,當一位叫王懿榮的金石學家,從藥鋪裡的「龍骨」上辨認出中國最古老的文字時,這小小甲骨牽出了一個失落了3000多年,又充滿傳奇、悲壯、神話般色彩的殷商王朝。而中國現代考古的田野啟蒙也是在殷墟的大地上正式開始的,殷墟發掘將我國有據可查的歷史提前到3000多年以前,引起了一場史學界的大變革,從而以最高票毫無爭議地登上「中國20世紀100項考古大發現」的榜首。

殷墟的成功發掘與一個人緊密相關,他的名字叫李濟。1926年,李濟在山西西陰村,揭開了中國現代考古的序幕,他主持的殷墟發掘更是中國考古界的輝煌,1949年,以文物的去留為自己去留的李濟跟著殷墟出土文物到了臺灣。從此,他的名字在大陸也越來越黯淡。

1979年8月1日,就在他親手創建的臺灣大學考古人類學系成立30週年這一天,83歲的李濟因心臟病猝發溘然長逝。李濟生前最得意的學生、著名考古學家張光直在悼詞中說:「迄今為止,在中國考古學這塊廣袤土地上,在達到最高學術典範這一點上,還沒有一個人能超越他。隨他的過世,一個巨人消失了……」被張光直尊稱為「中國考古學之父」的李濟,也是中國第一位享有世界級聲譽的考古學家。

1949年2月,22歲的李光謨告別父母,獨自踏上從基隆到上海的客船,自此天各一方。雖然是李濟的唯一兒子,李光謨坦言年少時與父親李濟並不很親近,直到十幾年前開始整理父親遺稿,每每面對父親留下的文字,與父親的親近感才一天天強烈起來。在李濟誕辰110週年之際,由李光謨整理的《李濟文集》也即將出版,這對相隔半個世紀的父子,終於在另一個時空裡完成了一次心靈對話。

從清華到哈佛

1896年,父親李濟出生於湖北省鐘祥縣雙眼井。3年後,王懿榮首次收集到12塊龜甲,從而發現了最早的甲骨文,那時誰會料到,這個湖北農家的普通孩子日後會成為主持殷墟挖掘的大考古學家呢?

父親的早期教育歸功於我的祖父李權。祖父是位學問不錯的教書先生,在全縣有一個最大的學館。祖父認為,小孩子剛讀書時候,要先讓他學最難的,然後再學容易的,這樣進步會比較大。所以父親並不像別的孩子那樣從「人之初、性本善」開始,而是從「盤古首出,天地初分」學起。但因為祖父是全縣聞名的大秀才,沒有人敢指責他違背傳統的教育習慣。

1907年,清朝舉行最後一次科舉考試,被當地人稱為「李優貢」的祖父也被送到北京參加會考,得到一個七品小京官的職銜,分在內務府。祖父把家人接到北京,父親就在11歲那年跟全家來到北京。

1911年,用庚子賠款開辦的留美預備學校——清華學堂開始招生,投考者有1000多人。當時還叫「李順井」的父親糊里糊塗應了考,被錄取進了「備取榜」,排名倒數第三。如果考生沒取足,就從「備取榜」裡接著選,於是父親幸運地成了北京錄取的120名新生的一員。7年半學習結束後,他們同一批進入的學生,經過陸續考試淘汰最終只剩下57人。

1918年8月,22歲的父親自上海乘「南京號」遠洋赴美留學。父親在清華讀書時,美國有一位華爾考(G.D.Walcott)博士曾為他們教授過心理學和倫理學,並第一次在中國學生中作了智商測驗(父親被測定為128)。父親受他影響,對心理學產生了極大興趣,所以最初在馬薩諸塞省的克拉克大學攻讀心理學。

克拉克大學的老校長霍爾(C.S.Hall)教授提倡學生到圖書館自由閱讀,他認為只有這樣,學生才能發現自己真正的興趣所在,學校的圖書館及書庫全部對學生開放閱讀。那時候人類學在美國剛剛興起,克拉克大學圖書館裡有一些著名人類學大師的著作,父親一下子入了迷,之後又在老校長霍爾教授鼓勵下,改學人類學。

聽說父親轉學人類學後,他的好朋友徐志摩非常贊成,他認為父親是適合做學問的人。

徐志摩與父親同船去美,他是自費留學生。在克拉克大學的第一學年同住一個公寓,關係很好。徐志摩讀的是歷史系。徐志摩跟父親的關係很好,他在第二年就從克拉克大學轉到紐約的哥倫比亞大學學銀行學。1920年暑假後,徐志摩遠渡大西洋去了倫敦,而父親則進入哈佛大學研究院深造,從此開始各自人生道路。我後來整理父親文件時,找到了父親保存的徐志摩去紐約後寫給他的9封信,信裡就生活、學習等談得很廣泛。徐志摩對父親當年也有這樣的評價:「剛毅木訥,強力努行,凡學者所需之品德,兄皆有之。」

在哈佛大學讀博士學位的父親,成為當時哈佛大學人類學研究院第一位外國留學生。父親的博士論文是《中國民族的形成》(The Formation of the People of the Middle Kingdom),認為中國民族的主要成分有5種:1.黃帝子孫:圓頭窄鼻;2.通古斯:長頭窄鼻;3.藏緬族群:長頭寬鼻;4.孟-高棉語群:圓頭寬鼻;5.撣語族群。此外,還有3個次要成分:1.匈奴族系;2.蒙古族系;3.矮人。

1923年6月,父親獲得哈佛大學人類學博士學位,父親的論文得到的評語是「極佳」,後來在哈佛大學正式出版,一位歷史學家說,「自後中外學人凡論及中國民族及人種問題的,大都徵引其書。」

1922年,著名哲學大師羅素出版了他的名著《中國問題》,文中提到了父親的論文讓他「得到了某些頗有啟發的見解」,並大段引用了父親論文。像羅素這樣的名人,在自己的書中如此大量引用並讚賞一個尚名不見經傳的年輕人的作品,這使父親一下子聲名大振。

有趣的是,父親在美國取得博士學位後,祖父李權還不知道如何衡量這個陌生的頭銜,但又心有不甘,不久想出了一個辦法,給自己起了一個別號叫「博父」。父親的朋友們,像趙元任,也善意地開玩笑稱他「李博父老先生」。

父親在哈佛讀書時,有一位講授體質人類學的講師E.A.Hooton,父親將他的名字翻譯成像日本人名字的「虎藤」,1921年暑假,虎藤交給父親一批尚未開箱的500件埃及人頭骨,讓他每天花半天來開箱、洗刷、整理頭骨,按鐘點付錢。父親花了大半個暑假來做這個工作,他後來回憶這段經歷時說:這次整理頭骨的經驗,讓他對於處理人骨,特別是人頭骨有了親身體會,這對他後來進行生體測量的實踐以及處理安陽殷墟出土的人頭骨很有裨益。後來,在安陽殷墟挖掘現場,很多年輕的考古人員大都是在父親的指導下經歷了整理人骨的訓練,後來著名的考古學家高去尋、尹達、夏鼐等都談過此事。

從人類學到考古

1923年,父親應校長張伯苓聘請,到南開大學教授社會學與人類學。1995年,我去臺灣參加紀念父親誕辰100週年的研討會上,見到快90歲的著名物理學家吳大猷,他提到當年在南開中學讀書時搞英文比賽,還請從美國回來的李濟等人做評委。

父親最終與考古結緣,與著名地質學家丁文江有很大關係。父親在美國留學時,有一次翻閱由紐約自然歷史博物館主辦的《館刊》,扉頁竟是一位中國地質學家的半身照片,這位地質學家就是丁文江。父親回國後,經人介紹,終於見到他仰慕已久的大學者、時任中國地質學會秘書長的丁文江。丁文江對父親也非常賞識,把他推薦給地質學界、古生物學界的一批國內外專家認識。

那年夏天,河南新鄭有老百姓在掘井時挖出了古墓,也就是後來人們俗稱的新鄭李家樓春秋大墓的發現,挖出的周秦時期的銅器運到開封陳列,丁文江獲悉,鼓勵李濟前往考古,並為他湊了200元經費。由於當地土匪作亂,這次新鄭行僅在出士銅器的土坑中找到幾塊人骨,收穫不大。然而,這是父親第一次參加田野考古發掘工作,也為以後取得不少寳貴經驗。

自新鄭之後,考古工作在中國北方一些地方陸續展開,美國、法國、瑞典等國的考古學家和學術團體聞訊,紛紛趕來「尋寳」。此間,美國史密森研究院弗利爾藝術館(Freer Gallery)的漢學家,也組織了一支「中國考古發掘隊」來華。其中有一位名叫畢士博(Carl Whiting Bishop)的專門委員,聽說父親是中國第一位榮獲哈佛大學人類學博士者,即來信邀請父親參加他們的團隊,一同從事田野考古工作。

面對這份邀請,父親當時頗為猶豫,舉棋難定時,他找到他十分敬重、年長他11歲的丁文江商量,丁文江回答說:「一個從事科學工作的人,如果有機會採集第一手的資料,切不可輕易放棄這種機會。」至於如何與外國人共事,丁文江建議「直道而行」,就是有什麼條件盡量事先說清楚。

父親馬上給畢士博回信,提出兩個條件:一個是在中國做田野考古工作,必須與中國的學術團體合作;一個是在中國掘出的古物,必須留在中國。不久後畢士博回信說:「我們可以答應你一件事,那就是我們絕不會讓一個愛國的人,做他所不願做的事。」父親於是加入畢士博等人的行列。

也就在這一年,清華籌備成立國學研究院,父親被聘為特約講師,講授普通人類學、人體測量學、古器物學和考古學。「國學研究院」是中國教育界的創舉,吳宓為首任研究院主任,王國維、梁啟超、陳寅恪、趙元任是研究院所請的第一批教授,後來他們被並稱為「四大導師」,能和他們在一起,對29歲的父親來說當然是一種很高的榮譽。而且國學院成立初期也只有他一個講師,據說當時教授的月薪是400大洋,而父親從弗利爾那裡領取300大洋,為了與其他教授相等,他在清華只領100塊大洋。

我後來看到一位老先生寫他那時候的趣事:剛報到時,看到幾位導師很莊重地坐在前排,學生們也分不出誰是誰。後來他看到一位頭戴瓜皮帽、留著辮子、身穿長袍、神情有些委頓的老人,悄悄向旁邊人打聽:「這大概就是李濟先生了吧?」其實他看到的那位老先生應該是王國維,不過在青年學生心目中,考古的就必定是位老先生。

父親能到清華,也是丁文江向梁啟超做的推薦。梁啟超從1926年冬天起,曾多次跟李濟商量,打算讓他的二兒子、在美國學考古的梁思永回國跟他一道工作。梁思永回國後,應李濟之邀參加了後來的史語所的工作,並從1931年第4次挖掘工作時開始進入殷墟。因為梁思永是考古組裡受現代考古正規訓練的第一人,他的加入使考古組的田野工作在方法和質量上都有很大提高。在抗戰期間,父親把自己花了多年研究擬定的殷墟陶器總報告的細目最終完成時,第一個替他審查的就是已重病臥床的梁思永。很可惜的是,梁思永一直身體不好,50歲時便英年早逝。

黃金年代

1926年初春,父親與地質學家袁復禮先對晉南汾河流域進行了一次旅行調查,3月22日到達夏縣,這裡有傳說中的大禹廟及禹王后裔和大臣的陵墓,他們在西陰村偶然發現了一片佈滿史前陶片的場所,由此確定了以此作為第一次挖掘現場。10月到12月,父親與袁復禮再一次來到山西,進行西陰村遺址發掘,採集到了60多箱出土文物,大部分是陶片。

山西夏縣西陰村仰韶文化遺址的挖掘是中國境內第一次由中國人自己主持進行的、用近代考古學方法所做的遺址發掘。最有趣的發現是一個半割的蠶繭,有平整的人工切割的痕跡。後來經專家鑑定,那半個蠶繭確實是一種家蠶的繭,因此證明了中國人在史前新石器時代已懂得養蠶。

小時候我記得父親就把這半隻蠶繭放在試管裡,另一半是棉花,用軟木塞塞住放在辦公室的筆筒裡,我哪想到現在這半隻蠶繭會這麼金貴——它放在臺北故宮博物院恆溫恆濕的庫裡,平時都以仿製品替代展出,只是1995年為紀念父親百年誕辰時,才展出過8天,以示紀念。

1929年初,父親加入由傅斯年領導的中央研究院歷史語言研究所,應聘為考古組主任。父親與傅斯年並不認識,也是經李四光、丁文江與楊杏佛等人推薦後,被傅斯年作為實現他的「東方學的正統」夢想的人才網羅進史語所的。陳寅恪與趙元任也被傅斯年從清華挖來,分別擔任歷史組和語言組主任。

也就在這年10月,董作賓先生主持了河南安陽小屯遺址試掘,這也是殷墟的第一次挖掘,但董先生的方式還是舊式挖寳物的方式,12月,父親在開封與董作賓會面,確定了殷墟的下一步安排。他將會面情況寫信報告給傅斯年與蔡元培,傅斯年可能覺得考古所就需要父親這樣的人,雖然父親之前也沒什麼經驗,但西陰村的報告出來,也引起轟動,所以從1929年殷墟的第二次發掘開始,父親就開始接管了整個挖掘工作。

1929年底,父親領導的殷墟第三次發掘接近結束時,發現了著名的「大龜四版」,龜版上刻滿了殷商時代的貞卜文字。那時候,流亡在日本的郭沫若正編寫他的《卜辭通纂》一書。聞聽消息後,他立即去信給「史語所」,迫切要求得到全份拓片。傅斯年為此徵求父親與董作賓的意見,他們商量後,都同情郭在流亡中還致力於做學問的精神,於是很快把全份尚未發表的拓片寄給郭沫若。郭沫若收到後立即把拓片編入他的《卜辭通纂》書中,並在付印之後才告知「史語所」,這讓父親當時頗覺尷尬,但最後還是認為學術乃公共事業,不必為此事按純法理的觀點追究處理。

可能因為這一點吧,郭沫若對李濟和董作賓都給予很高評價。1946年在南京參加舊政協籌備會時,郭沫若與父親見過一面,後來在《南京印象》一書中他用整整一節的篇幅談到這次會面,父親接待他時穿著一件已經褪色的破舊汗衫,這使他非常感動,他寫道,「不知怎的,我就好像遇到了親人一樣。我接觸了我們中國的光榮的一面……」但遺憾的是,50年代開始後,以郭沫若為名譽領導人的大陸考古界和以父親為代表的臺灣考古人類學界的關係,一直陷於隔絕。到80年代重新開始溝通時,父親與郭沫若都已經告別人世。

殷墟發掘之後,影響比較大。1931年在南京開了一個殷墟遺址發掘成績展覽會,父親做了演講。展覽和演講引起各界極大重視。蔣氏夫婦與國民政府五院院長,包括戴季陶、孫科、居正等要人,悉數出席參觀,輿論為之轟動。

1935年,殷墟發掘工作到了關鍵的第11次發掘,要大規模開挖4座大墓、400餘座小墓,梁思永做的預算需要2萬~3萬銀元,比原預算多出5~10倍,如不補加,將前功盡棄。父親增加預算的報告,呈交時任中央研究院總幹事的丁文江。丁審閱後未加任何條件,即予批准。這次為期95天的發掘所獲極多,出土了牛鼎、鹿鼎、石磐、玉器、石器等多件,父親對丁文江一直心存感激。

早期的殷墟發掘一直是在與美國方面合作下進行的,後來傅斯年與美國人的關係並不融洽,1930年起,父親與「史語所」終止了與弗利爾的合作,此後,中華教育基金會每年撥款繼續支持發掘工作,一直到抗戰開始,這是父親一生科研事業的黃金年代。

流亡

1937年,在殷墟第15次發掘收工後僅18天,「盧溝橋事變」爆發。因為父親從1934年起接替傅斯年擔任中央博物院(中博)籌備處主任,「史語所」與「中博」向西南搬遷之事,便由傅斯年交與父親負責。「史語所」搬遷的第一站是經武漢到長沙,在那裡只停留了3個月,因為日機不斷轟炸,決定繼續西遷至昆明。

在搬遷西南之前,考古組發生了一件空前的事:好幾位青年人紛紛投筆從戎,離開了「史語所」。父親為此心情矛盾:一方面安陽發掘的成績太重要,但研究工作還未正式展開,人員散去了,將來怎麼辦?另一方面,大敵當前,連自己都萌生前線殺敵的念頭,何況這些熱血青年?1937年初冬的一天,在長沙公路邊一個小飯店裡,父親、董作賓、梁思永等全體人員都在這裡喝了餞別酒,送走了尹達、祁延霈、王湘等人。他們大多數後來去了延安,所以這一次分手後他們就再也沒見過面。

從桂林經越南輾轉到了昆明後,「史語所」在這裡安頓了兩年。此間父親最欣慰的一件事就是吳金鼎、曾昭(注:曾國藩的曾孫女,60年代自殺)、夏鼐等從英國返回昆明,成為中國考古界的新生力量。

1940年冬,因滇越線戰事吃緊,「史語所」、「中博」又遷離昆明,到達四川宜賓的李莊鎮。

李莊6年,是抗戰時期「史語所」和「中博」相對安定的一段日子。在李莊還有一段小插曲。一次搬運時,不巧撞壞了一個木箱,裡面的人頭骨和體骨標本全都暴露無遺。當時農民一片嘩然,加之此前有位來自廣東的同事打了條蛇吃以解饞,當地人便傳說這個機關不光吃蛇「還吃人」。後來只好由父親與所長傅斯年等人出面,邀請當地官員和地方鄉紳座談,再三向他們解釋研究人骨的意義,請他們對民眾做些必要的解釋,這才化解了一場危機。

1941年12月,日軍侵佔香港,「史語所」原存香港的文物,全部損失;次年3月,日軍侵佔長沙,「史語所」存在那裡的文物也悉告損失,這讓父親痛惜不已。不僅如此,因為醫療條件太差,我的兩個姐姐鶴徵和鳳徵,分別在1939年和1942年在昆明和李莊病逝,鳳徵去世時才17歲。對父親來說,那真是一段內憂外患的日子。父母一生生育了4個孩子,大姐幼時便夭折,這樣,只剩下了我一個男孩子。父母後來把舅舅家的孩子過繼來,取名「光周」,李光周後來也成為一個考古學家。

1945年8月,日本投降後,父親以專家身份被派參加中國駐日代表團,赴日本各地調查戰時被日本掠奪的中國文物,雖然取得了一定成績,但父親5次尋找「北京人」頭骨而未果,他以此為終生憾事。

分離

1948年12月,中研院史語所由南京直遷臺灣,所裡全部圖書、儀器、標本共裝了上千箱,連同故宮、「中博」的重要文物一併船運。那時許多文物剛從大後方運回南京,還來不及開箱,又要搬到臺灣。

安陽殷墟文物也在轉移之列,父親是這次的押運人。很多人反對文物搬遷,父親也很矛盾,但他的第一考慮是保護文物,他說:只要文物是安全的,去哪個地方無所謂。有人勸他不要跟著船走,怕危險,但他不聽。那時候很多知識份子還對國共和談抱有希望,想著躲避一段戰火,等安定後再繼續從事自己的研究。

那時候我是上海同濟大學三年級學生,因為身體不好休學一年。聽說又要搬家,我很不情願,因為那幾年實在搬得太多了,但1948年12月30日,我還是跟著父母到了臺灣。

我到了臺灣很苦悶,因為那時同濟大學給我一年的休學期,如果我不在1949年2月底回校報到,只能自動地再休一年,於是我想新年後再回上海讀書。

那時候從基隆到上海,每天都有班船,非常方便。1949年2月22日晚上,母親與過繼給我們家的弟弟,五六個人送我到基隆碼頭,父親沒有來。我後來回想,當時也並沒有生離死別的感覺。因為那時蔣介石已辭職,李宗仁做代總統,進行和談,很多人還相信能和談成功,我還想到了暑假就可以回家了。3天後回到上海,發現形勢已經很嚴峻。1949年4月20日以後,去臺灣的人口開始受到限制,父母很著急,一封信一封信地催我回家,特別是淮海戰役到了後期,陳毅、鄧小平的部隊已經在長江邊上,很多人夢想的「劃江而治」也破滅了。父母最後寄機票來,那時機票可以說比黃金還貴,我給他們寫了最後一封信,告訴他們我決定留下來,說我想看到一個新社會是怎樣建立起來的,我們還有相見的一天。那封航空信還可以順利地送到臺灣。後來有人告訴我,母親收到信後大哭一場,父親輕易不掉眼淚的,我這個人,在他眼裡也許是不可救藥了。

那一年,我22歲。後來我到了北京,考進華北大學學習俄文,後來一直在中國人民大學。父親大概沒想到,我這個兒子最後會從事馬克思主義的研究。

父親到臺灣後,很快籌備成立了臺灣大學文學院考古人類學系。1955年我收到父親一封信,它經過多位親友輾轉、幾乎穿越半個地球才到我手裡。信中提到,他在臺大教了一位絕頂聰明又極其用功的學生,他打算把這位高足送到自己當年留學過的哈佛深造。我後來知道父親這位得意學生叫張光直。60年代,父親託香港友人帶給我的信,又一次提到張光直,對在美國取得博士學位的張光直不想回臺,有些傷感。直到80年代我才與光直結識,他後來得了帕金森綜合症,但還一直念念不忘跟大陸考古界合作之事,多次抱病到現場考察。張光直近幾年在大陸學界頗有影響,父親如地下有知,也該欣慰吧。

從22歲離家,我與父母再沒相見過。母親是1975年去世的,那時候我在北大,美國給我寄了一個電報:母親死了。父親後來給我寫信說:「你母親臨死前說,『我要回家』……」1979年8月1日,父親因心臟病猝發,在臺北逝世。

1929年,父親在領導殷墟第二次發掘工作時,就與參加發掘工作的同仁約定:一切出土文物全部屬國家財產,考古組同仁自己絕不許收藏古物。這一約定後來逐漸成為中國考古界、民族學界的傳統。到他去世後清點遺物時,只有臺北「故宮博物院」贈予他的幾件仿古工藝品。身為一代考古學宗師,終其一生,未曾收藏過一件古董,2.2萬本藏書,卻無一珍本善本。

從專業講,到了臺灣的父親應該有些落寞,因為臺灣也無多少古可考。他後來都是通過從日本買殷墟的圖片繼續研究,他最後出的幾本書也都是關於殷墟的。1977年,父親寫的《安陽》(Anyang)一書由華盛頓大學出版,這也算是對魂牽夢繞一生的殷墟有了一個交代。