匹兹堡枪案悼念现场(Jeff Swensen/Getty Images)

【看中国2018年11月3日讯】1.

忍无可忍,背起书包夺门而出的桥段,我以为我作为一个二十岁的成年人,一个前额叶较为发达能够有效减少冲动行为的成年人,是不会再经历了。我错了。

今天是2018年11月1日。

五天前,就在离我夺门而出地点一英里外的Tree of Life Congregation,一个穷凶极恶丧心病狂的凶手,身揣多把Glock.357手枪和一把Colt AR-15来复枪,面对无辜的正在祷告的人群疯狂射击,造成十一人死亡,六人受伤的重大惨剧。我当时在实验室里看到全程的警车都聚集在离我家步行不到十分钟的地方,只觉得有种令人脊背发麻的不真实感。

卡内基梅隆大学艺术学院(Getty Image)

三天前,星期一,学校举行全体哀悼集会纪念遇难者。其中一位遇难者是我校一位已故教授的遗孀,和几位我极其敬重的老师都交情颇深。我的第一节课,Language and Thought,讲尽人类语言与思想的关系,却以一段绝对默哀开始。三分钟末了,白发苍苍的老教授看着我们:“We had alovely discussion on Thursday night,and on Saturday morning,she’s dead.”另外一位我极其敬重的教授,一直以狂霸酷炫拽的形象出现在我们面前,在那天只哽咽得讲了半个小时的话就下课了。

周六写完那篇《写在匹兹堡枪击案之后》,晚上我又和朋友一起去事发现场献花和蜡烛,周日恍恍惚惚看了一天新闻,本以为影响渐渐变淡了一些。但在周一那天,看着那些你敬重、敬爱的人心如刀割、泣不成声的样子,只觉得被一记重拳打在胸口。

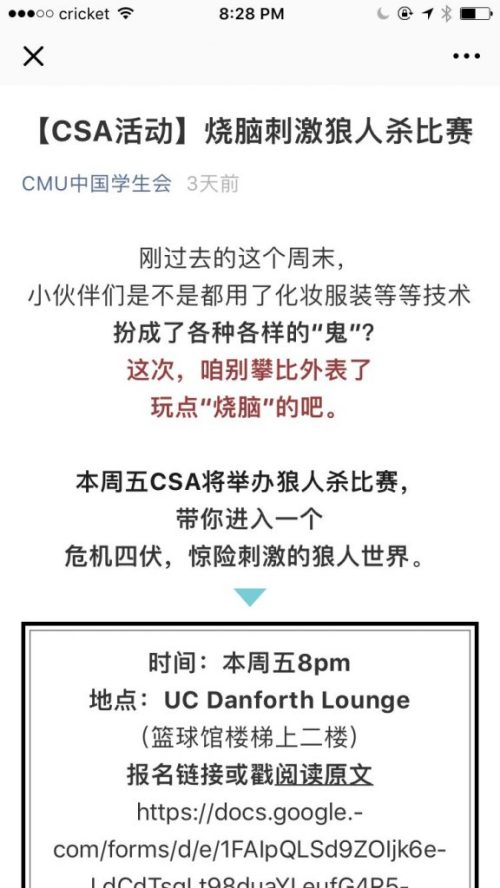

当天下午三点,CMU(卡内基梅隆)的CSA-中国学生会,发表一条推送:“CSA活动”烧脑刺激狼人杀比赛。

我当时第一反应是现在推送这件事情是不是不太合适呢?但又觉得,毕竟生活也要继续,如果活动不得不办,能在公众号推送里面开篇提一下这个事情、对遇难者表示悼念,那也可以。没想到一点进去上来就是:

2.

“刚过去的这个周末,小伙伴们是不是都用了化妆服装等等技术,办成了各种各样的‘鬼’?”

我一时间不敢相信自己的眼睛,又赶快拉到最后去,结果发现通篇真的一丁点都没有提到周六发生的枪击案。我当时坐在女更衣室里真的觉得一阵生理性的恶心,于是转发朋友圈:“我这次真的被CSA恶心到了,太傻了,这种时候。”

晚上临睡前,我又反复觉得这件事情不舒服,于是在一条长长的总结枪击案后续中写道:

“是,生活是要继续,但人死家门口了,你装作没看见跨过去,和你鞠躬致意献花绕过去,这是不一样的。”

“这是脑子被驴踢了?和这些人被同时归类为中国留学生我觉得挺丢脸的。”

“一边抱怨受孤立,融入不进主流群体,一边处处把自己当外人,事不关己高高挂起。挂你的亚裔天花板去吧。”

我素来相信,在表达自己的意见时,一定激烈语言是绝对有必要的。最重要的是针对这个组织,针对这件事情,如果我认为这件事情不合理、不妥当,激烈的发声是我作为一个群体中的一部分应尽的义务。我是在朋友圈里发声的。当时我还犹豫了一下,没有选择发公众号。是觉得因为《写在匹兹堡枪击案之后》受到了一定社会关注,万一是当事小编无心之失,或者某些协调沟通上的不到位,闹得沸沸扬扬不太好。当时我想,如果有CSA的成员在朋友圈里找到了我,愿意和我交谈甚至辩论这件事的妥当与否,那是最好不过了。

不过没有人找到我。

3.

周二的时候,我的一个熟人A发消息给我,说觉得我写的很有意思,想聊聊。我虽然一直写文章,喜欢自称我是“书面上的贫嘴”,但如果真有人愿意找我讨论问题我还是很开心的。我当时没有多想,就约到了周四,今天。

我们约在Tepper见面。我到的比较早,在下面翘着二郎腿坐着等。一个朋友忽然发来微信问我还好吗,我一愣,问她咋了,她说CSA要找我喝茶。我就“哈哈哈哈哈哈哈”了一下,觉得她应该是误会了,因为我和A早就认识,虽然不知道他是CSA的一部分,但他就是觉得我的文章写的有意思想聊聊,肯定不是喝茶。

我正发着信息A就到了,他说到楼上去吧,他预订了一间会议室。我心里寻思着,妈呀,贼正式这是发生了啥。他先开始说了一些客套话,觉得我的文章很有思想什么的,然后就开始说起他作为CSA的一份子希望和我谈一下……

“我的观点还是,那件事太傻了,但我理解组织是会犯错误的。”我重申我的观点。

的确,昨天CSA的公众号推送是,“CSA资源”枪击案之后的反思——危险时如何自救。有个朋友看到了还跟我说觉得他们真会打太极,我倒没什么感觉,就觉得行吧,至少注意了,晚了总比没有好。

但没想到他突然来了一句:“一会儿还会有两个人来,我想先跟你说呢,想对你公平一点,我是跟你站在一边的。”

我当时就惊呆了:“我的妈,这真的是找我喝茶啊?你想干啥??”

“就是希望你不要捅娄子。”

我一下子就有点儿炸了:“我捅娄子?”

他赶快给我解释说他自己中文不好,但是希望我能明白他是什么意思。我说我不明白,我真的不明白我自己在自己朋友圈里,发条朋友圈怎么就捅娄子了,然后我就开始给他解释捅娄子是什么意思。

我给他讲我小学的时候在学校吃饭,饭里有虫子,我带着一帮同学去找校长反映问题,回来以后我妈就炸了,说我捅娄子。我当时小学四年级还是五年级,非常激烈地跟我妈吵说我不是捅娄子,我就是在反映问题。同样的道理,我发这条朋友圈也不是捅娄子,我是在反映问题。

正当我解释的时候,另外一个人进来了,是个姑娘,自我介绍是CSA的主席。她基本上又重复了一遍A和我说的话。我还没从“妈的被下套了”中缓过来,瞠目结舌地盯着她。又过了一会儿,另外一个男生进来,自我介绍自己是建筑系大五的学生,说自己已经在CSA五年了,很爱这个组织等等。

三个人轮番上阵,苦口婆心地跟我讲道理。虽然我很不想把形势形容成“我被三个人怼着围在角落里”,但在那狭小的私人会议室里,我的确越缩越往后,往墙上一靠,直翻白眼儿:“我真的就是发了条朋友圈,而且你们这事儿做的真的不对。”

4..

“他X的,我删朋友圈不行吗?”我说。

“同学,你如果想走的话你可以随时离开。”大五学长慈祥地说。

我没有立刻离开。从小我妈就教我咬定青山不放松,坚持到底就是胜利。但我当时是能明显感觉到我的愤怒条是越涨越高了:

“我们已经做出妥协了,本来打算周日发的。”一个人说。

“我们觉得委屈,觉得你就是针对CSA,你看什么CSSA啊,峰会啊都没有发声。”另一个人说。

“我们作为成员觉得受到了人身攻击。”这话不知道我第几次听了,每次我都得耐下性子来、循循善诱地给他们讲解组织和成员的关系。作为一个成员,难道不希望组织变的更好吗?他们说了几遍我就重复了几遍,但我越来越觉得我的愤怒条有点把持不住了。

“等等……你们是真的不知道有多少人骂你们吗?为什么光找到我?”说真的我的虚荣心还受到了轻微的撩拨,“而且我再说一遍,朋友圈,对我来说,是我的私人空间,我刻意选择没有发公众号,就是不想把这件事情弄得太尴尬。”

“不合适。”“真不合适。”“你不能在朋友圈这么说话。”

“Do you know what the ... is freedom of speech?!”

然后我就炸了,背起书包推门而出,单方面宣布放学:“我觉得我们没有必要谈了同学们再见。”

5.

我非常敬重崇拜的导师是犹太人,在这件事情里受到的打击很大。昨天早上我坐在书桌前还是觉得不说点什么心里不舒服,写邮件给她,跟她说我听说周一的课上的事情,我很难过,但不知道能说点什么。我说我一直热爱语言,但尤其在那时感受到语言的苍白。不过我也告诉她,我写了那篇文章,有几万的人看到,很多人留下大段大段的评论。我希望她知道,这次枪击案,在大洋彼岸也有很多很多的陌生人在关注、在伤心、在愤怒。

下午的时候她回邮件,说刚从朋友葬礼回来,谢谢我写的“lovely,lovely email.It helped me.”

很难形容我现在到底是什么样的感觉。昨天是万圣节,即使下了雨,街上也到处都有讨糖吃的孩子仰着笑脸喊“Trick or Treat.”昨天我在朋友圈里写:“有点残忍,也有点侥幸的是,这个世界上的幸福与苦难并不互相抵消。”

生活还要继续的道理我懂。但让我气不过的是那样的熟视无睹,那样的为自己辩护——说别的组织也没有关注,说自己已经作出了妥协。

更让我愤怒与不知所措的是整件事情的流程,竟然是以“下套”的形式出现的。

如果真的觉得我说的不妥当,如果真的觉得非常委屈,为什么不能直接通过官方渠道联系我,告诉我会有三个人来找我谈话?为什么要找一个“熟人”“朋友”,说觉得我写的文章很有意思想找我聊聊?

而且最后一个为什么——在犯下这种令人震惊心寒的错误的时候,为什么不允许我在朋友圈里骂CSA傻X?我作为一个单独的个体,为什么要听从一个甚至都没有任何官方背景的组织,规训我,我该说什么话,不该说什么话?

我以为学生会的幻想中的权力,只会在一些迫不得已的背景、复杂而使人无奈的环境中才会出现。

我以为新时代的年轻人,尤其是新时代的留洋青年,多多少少也读了一些书、见了一些世面的年轻人,怎么说也会有对言论更包容的态度。

我以为曙光即使不在明天也应该不会太远,但我错了。

说真的,能想出那种约谈的方式,如果在我发完这篇文章之后,CSA的人跳出来说我哪里哪里说得那句话和事实不符,然后拿出什么录音笔之类的证据,我也不会太惊讶了。我可以提前把话说在前面:我是学认知科学的,我知道人的记忆难免有疏漏,但这件事就发生在四个小时之前,说“历历在目”也不太夸张。

常让我引以为傲的是,卡内基梅隆建校后第一位博士学位获得者是茅以升博士。这学期刚开学那会,我专门写了一篇文章叫“新时代的留洋青年”,是觉得明年就是五四一百周年纪念日,我们这些新时代留洋海外求学的青年们,抛弃其它的政治历史社会背景不谈,也应该以前辈们为榜样,即使没有家国天下的情怀,也应该在异国他乡时刻保有一种“择其善者而从之,其不善者而改之”的心态。

周六的事情改变了我。今天的事情也改变了我。但我依然相信我自己的判断,我相信我所相信的理想的青年状态。