大陆政界、学界以及海外华人学界,长期以来定义五四运动三位一体混为一谈。

一、三位一体说法荒唐须加反驳

大陆政界、学界以及海外华人学界,长期以来定义五四运动三位一体,即将取消日本“对华要求二十一条”运动(1915—1922)和统称为“新文化运动”的先非马学的西学启蒙运动、后马学传播运动(1915—1926)混为一谈。这是现代中国认知史、学术史百年(1919—2019)以来最为荒唐一件事情。受过正规非马学的西学训练乃至正规国学训练之人,绝对不能同意这种任意糅合。过去由于专制、洗脑、跟风、愚昧等等原因,大陆乃至海外华人几乎无人对此提出异议;西人则为不甚关心这个问题。

信手拈来三例“荒唐”如下:其一,郭隆基先生于其《新启蒙:历史的见证与省思》》(香港:晨钟书局,2010)中拉郎配:

五四运动的全过程现为三个阶段,或者说,五四运动是三种运动的连环形成一浪高一浪、波澜壮阔的伟大历史运动。/第一阶段是以1915年9月陈独秀主编的《青年》杂志(次年改名为《新青年》)的创刊为标志掀起的新文化运动。/第二阶段是1919年5月4日由中国在巴黎和会上的外交失败所引起的,高喊“内除国贼,外争主权”的北京学生示威运动。/第三阶段是1919年7月以后的马克思主义传播运动(1926年7月《新青年》终刊——笔者注)。

其二,五四研究大家周策纵教授于其名著《五四运动史》(香港:明报出版社,1995)中拎不清:

因此我们可以为五四运动做出定义如下:“五四运动”是一个复杂现象,它包括新思潮、文学革命、学生运动、工商界的罢市罢工、抵制日货运动,以及新知识份子所提倡的各种政治和社会改革。这一连串的活动都是由下列两个因素激发出来的:一方面是二十一条要求和山东决议案所燃起的爱国热情;另一方面是知识份子的提倡学习西方文明,并希望能依照科学和民主观点来对中国的固有传统重新估价,以建设一个新中国。它不是一种单纯不变、组织严密的运动,而是许多思想分歧的活动汇合而成,可是其间并非没有主流。

其三,毛泽东有关语录捏泥人:

在中国文化战线或思想战线上,“五四”以前和“五四”以后,构成了两个不同的历史时期。/在“五四”以前,中国的新文化,是旧民主主义性质的文化,属于世界资产阶级的资本主义的文化革命的一部分。在“五四”以后,中国的新文化,却是新民主主义性质的文化,属于世界无产阶级的社会主义的文化革命的一部分。

社会科学要比历史学科严谨,它不能同意将旨在取消日本“对华要求二十一条”的狭义五四运动,与推广解噬主义(解除国家吞噬个人主义,旧译自由主义)、马列主义的“新文化运动”搅和在一起。众所周知,如果没能将两种化学元素彻底分离,那么就不可能探测出来其中任何一种元素独有理化性质。社会科学既然是科学,或者志在向自然科学看齐,就得遵循科学原则。马学自称科学,恐怕马氏重生也绝不会同意这种搅和。列宁就很难说:他于十月革命后猛烈推行公有制、计划制,发现根本无法提振经济,只好转而推行“新经济政策”,但却打诳语说:之前实行的是权宜之计“战时共产主义”。

*文章标题当中“合是”的出处:红拂女初见虬髯公,得知二人同姓张后即对后者纳拜,快人快语说道:“妾合是妹。”

二、新文化运动就是西学化运动

旧文化其实就是中国固有传统文化,新文化其实就是西方舶来普世文化,简称西方文化或者更简:西学,张之洞的“中学为体,西学为用”便是如此简用。这里的“普”作动词用,意思与“风行”相仿佛。西方舶来文化包括:西方科学技术、西方富强之术、西方政法制度、西方教育体系、西方文学艺术、西方生活习惯、西方思维方式、西方国际体系、西方社会主义——例如马恩学说,甚至西方拼音文字等等。

伴随西兵东渐、西商东渐的是西学东渐。西学东渐正式始于鸦片战争结束,即为1842年。之前中西交通,形而上言,西学尚不足以“以夷变华”,没有形成“三千年未有之变局”亦即对华“普世”威胁。所有略懂中国近代历史的人均为知晓:这种西学东渐有着三大牵动+推动力量:第一,西方教会在华所开设的教堂、学校、医院、书店等等;第二,清末朝廷经历数次战败之后,拾起戊戌变法所拟国策,对于大幅维新开放绿灯;第三,才是有着接触西学经历的知识精英的坐言起行大力推广。这个三位一体才是新文化运动主推手的“全家福”。而为中共官修国史称作新文化主推手的陈独秀、胡适之、李大钊、蔡元培等人,只是恒河沙数的“有着接触西学经历知识精英”当中的九牛一毛而已,怎么能让锦上添花的他们以少掩多?

试举三例来说:其一,1900年,全国教会学校已达2000所——笔者的母亲就是毕业于广州真光女中的;1920年代末30年代初,主要为非教会学校,浙江全省已有省立、县立、私立中学89所。初中必修科分为社会科、言文科、算学科、自然科、艺术科、体育科六类,强调用白话文进行教学;大学,已有浙江大学、之江文理学院两所综合性的高等院校,另有三所医学、法政、艺术类的专门性学校。以上两类学校,若以全国计,至1927年《新青年》终刊,先后毕业学生人数,可达数百万上千万之多,它们对于西学东渐所起牵动+推动作用,岂是九卷54期的《新青年》所载最多六七百篇文章所能比拟的?

其二,在华教会早在1900年以前,就已大量印行白话文乃至方言文《圣经》;明清二季皇帝朱批朝臣疆吏奏折,已是多用白话文而非文言文;我国古代四大文学名著更是使用浅文言文、准白话文,否则它们怎会广为流传?洪仁玕、黄遵宪、裘廷梁、陈荣衮、梁启超都是推广白话文的巨擘。说白话文运动乃由广义五四运动——前者主将位置胡适当仁不让——发起,真是天大笑话!什么叫“可是直到辛亥革命(1911)之前,还没有人自觉地去实现以白话文代替文言文这个重大的变革”?给自己脸上贴金罢了!清代马建忠于1898年(光绪廿四年)出版的《马氏文通》。该书创了中国的汉语语法学,对照从古书中精选的例句,研究古汉语的语法规律,首次成功地把西方的语法学引进中国,创立了第一个完整的汉语语法体系,是奠定汉语语法学基础的开山之作,对后世汉语语法研究产生了巨大影响。白话文之父应是马建忠,而非胡适之。没有“主谓宾定状补”,何来白话文规范化、普及化?

有兴趣的读者,不妨找来何晓夏、史静寰着《教会学校与中国教育近代化》(广州:广东教育出版社,1996)和张彬着《从浙江看中国教育近代化》(广州:广东教育出版社,1996)等等无数追溯清末民初教育变革著作一阅,以及李春阳着《白话文运动的危机》(香港城市大学出版社,2018)来验证笔者的上述“打假”是否得当。由于各地图书馆、书籍铺均有藏、有售,笔者于此便不多赘。史学大家章开沅所作上述二书所属丛书“总序”里有下语:“可以毫不夸张地说,教育领域里的新旧之争,其激烈程度并不次于政治领域与经济领域,而且其影响覆盖面甚至更大于后两个领域。”不过章氏竟然以为教会学校乃以教授《圣经》为主,那么教会医院是否乃以召唤神迹治病为主呢?教会学校并不是神学院啊。

李春阳书封底文字不知为谁所撰,但却令人触目惊心:

然而,白话文运动的成却掩盖了巨大的危机:以西方语言文字的观念看待汉语和汉字,人为地割裂与历史的有机联系,暴露了汉语写作和现代中国在身份认同和文化认同上的的困境,汉字的仓促简化和文言文教育不足,也使我们数千年的文化传统面临失传的危险。

白话文运动和马学化运动(1917—迄今)都已逆火喷射。可以这样说,白话文运动、马学化运动都是“软刀子杀人”、“温吞水烹蛙”,它们对华夏文明的割裂后果要比人命危浅的文化大革命(1966—1976)本身惨重得多。

私立教会学校、国立回民学校。

其三,1815年,中国第一份期刊《察世俗每月统纪传》出世,截至1867年,已有490种中文报刊相继出版(见诸段艳文,载于《出版人》2016年1—12期)。陈独秀《新青年》岂能一手遮天,岂能妄称“中国新文化元典”?不过蛮可以说,2007年全国出版9468种期刊,不如1867年490种。

《察世俗每月统纪传》及其编辑场景、梁启超及其《时务报》。

孙中山及其《民报》、任鸿隽及其《科学》。

詹天佑的《京张铁路工程纪略》和《新编华英工学字汇》、该刊的创刊号。

顺便说说,别处也有一个类似重大错误——“360百科”上说:

黄埔军校从广义上讲,即是1924年以后,中国国民党及中华民国政府兴办的各个军事学校,即各地分校也包括在内。至2004年,包括台湾的凤山陆军军官学校,已达78期,在大陆时期其毕业生包括各分校、训练班在内,计有毕业生41386人。

又是“广义”!笔者认为,广义黄埔军校只是中共为了统战台湾而杜撰出来的一个概念。“中国国民党及中华民国政府兴办的各个军事学校,即各地分校也包括在内”一说,完全不能成立。黄埔军校是且仅是狭义黄埔军校,而且只能算到1927年“四一二”政变之前。毕业及末尾入学六期,共毕业8117人。学制仅为半年到一年多点,照理只能学到连作战,指挥员凭口喊传命令即可。“四一二”政变之前狭义黄埔军校区别于上述别的“各个军事学校”的特点是:其一,办学经费、军训器械、教学大纲、翻译教材、授课教官(部分)乃由苏联提供;其二,容许中共派人合作办校;其三,学生组军参加东征、平叛军事行动之时,苏军顾问随行并予指导。广州“黄埔”以及上海“黄浦”,笔者怀疑乃为英语wharf(船停泊处)的音译。广义黄埔军校“计有毕业生41386人”,但是大陆网站某位小编竟然杜撰出来“计有毕业生20万人且95%战死”!

三、西学东渐不止可比冰下激流

1919年狭义五四以后,推广非马学的西学运动并没有因为推广马学运动似乎喧宾夺主而裹足不前,那是中苏二共掩人耳目说辞,欲表“得人心者得天下,马列主义得人心”之举。据说五四以后新民主主义取代了旧民主主义,如今看来,五四以后,应是“政治私有经济公有/政府控制人民”主义取代了“政治公有经济私有/人民控制政府”主义,这是历史的循环倒退而非切线前进,现今已是没有什么值得夸耀的了。此节只论大陆,不谈港台。

其实大量留洋学者的海归,发生于狭义五四运动之后。留洋学者归国推广非马学的西学高潮时期,不在狭义五四运动之前,而在之后,也就是说,与俄共中共在华掀起推广马列主义运动同期。当然,它的退潮始于1949年中共建政之时。即在“解放后”数十年,商务印书馆还是被允出版多种西方学术名著的中译本。邓氏改开之后习氏掌权之前,尽管并无颠覆马学固有的官方主导意识形态地位,推广非马学的西学重在大陆形成高潮——此为众所周知,笔者不赘。

*商务印书馆(The Commercial Press)是中国出版业中历史最悠久的出版机构。1897年创办于上海,1954年迁北京。与北京大学同时被誉为“中国近代文化的双子星”……新中国成立后,商务积极完成公私合营改造,并于1954年迁至北京,在中央的大力支持下开始了新的奋斗历程。1958年,中国出版社业务分工,商务承担了翻译出版国外哲学社会科学和编纂出版中外语文辞书等出版任务,逐渐形成了以“汉译世界学术名著”、“世界名人传记”为代表的翻译作品,和《辞源》《新华字典》《新华词典》《现代汉语词典》《英华大词典》等为代表的中外文语文辞书为主要支柱的出版格局。

四、本人接续推广西学解噬主义

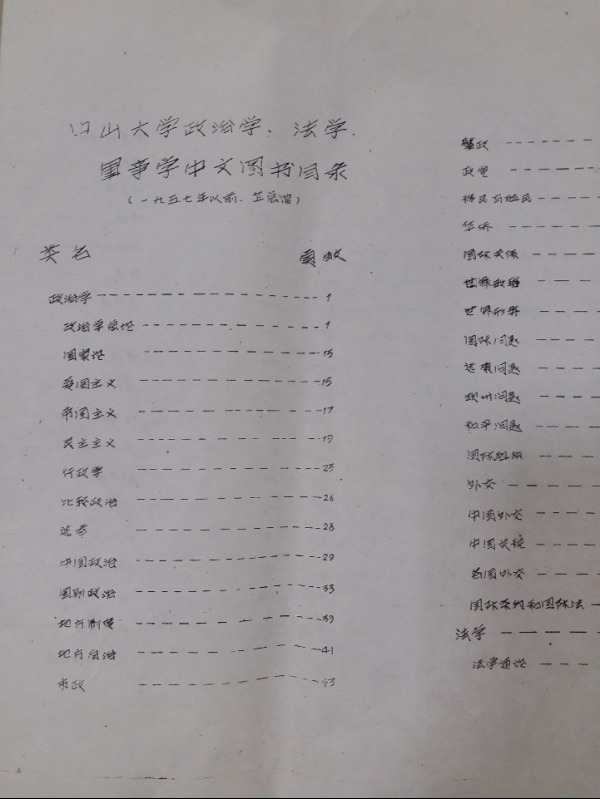

第一项续推努力。笔者于1981年下半年和其他五位复旦同班同学来穗合做毕业论文,住在中山大学学生宿舍。笔者到图书馆百般寻找1949年10月以前国中出版的政治学著作(包括译着)时,其时正值提倡解放思想,见笔者乃是本校党委副书记曾桂友的儿子以及诚心诚意,中大资深图书馆员黄锦裳(其夫似为中大教授汤锐祥,护法舰队军官之后)向我透露:文革初起,担心红卫兵、造反派来馆焚烧旧时出版政治学等书籍——岭南大学和中山大学的遗藏,她和其他几个馆员秘密地将这类书籍藏了起来,一部分藏在总馆一个隐蔽角落,一部分藏在化学系楼顶阁楼,并将它们的卡片目录销毁,只留下书本目录,也藏了起来。共有3812个登录号之多。笔者听后大喜过望,这是中华民族的宝藏,这是历史发展的轨迹啊!马上交代同行的复旦同班同学何秉石,将黄锦裳馆员借给我的那本书本目录中的1957年前(反右以前)出版的政治学、法律学、军事学的藏书目录刻成蜡版,油印成册,过后赠送国中各位急需学术同仁;又按图索骥,向黄锦裳馆员借出数本一睹为快。书到初翻,不胜唏嘘:书后借阅卡片表明,它们上一手的借阅时间,赫然写着1937年或者更早。笔者瞬间竟然成了西学解噬主义入华存亡继绝之人!

笔者认为,1980年对于岭南大学/中山大学图书馆藏2000种清末民初时期政治学、法律学、军事学书籍的发现,其重大的学术、社会意义,并不亚于1900年对于敦煌莫高窟藏经洞四万件佛教文物的发现。覆巢之下,居然还有个把完卵。据笔者所知,国内其他大学图书馆当然也有收藏此类图书,但其种类、数量远远不及岭南大学/中山大学图书馆。首都图书馆亦即国家图书馆如何呢?只见网文写道:“日伪沦陷的八年间,图书馆进步书刊被烧,业务停顿。”日本政府其时乃是仇视西方民主思想和政制的。

第二项续推努力。2000年6月20日——被捕前三天,笔者带上《中山大学政治学、法律学、军事学中文图书目录(1957年以前。藏于总馆)》油印本一册,应邀前往广州沙面美国驻广州总领事馆赴私人宴。席间,笔者赠送那油印本予总领事,并且自称代表中山大学(其时本人是中大历史系客座副教授)向他提出要求:“美国国务院文化司可否搜集一批1949年以后出版的社科类、人文类英文著作,捐赠给悉心保护这3812册旧时出版的政治学、法律学、军事学著作的中山大学——一半前为美国岭南基金会创办的岭南大学——图书馆?”对方一听,来了精神,马上唤来一位女性馆员做一笔录,当即郑重承诺将笔者要求转呈国务院。2002年初,笔者在看守所里听到《新闻联播》报导:美国哈佛大学赠送15万册社科、人文英文图书予中山大学图书馆。总领事守信,梦想成真了!中山大学总图书馆将它们置于大学城中大东校园图书馆,命名为“喜乐斯专藏”(喜乐斯既是原图书馆馆名,也是“知之乐在于斯”的意思),向公众开放坐阅、借阅。笔者曾在哈佛游学待过一秋一冬,知道它的图书馆藏书通常每种书均有三四册复本,所以这15万册书应该不会是孤本,捐出之后哈佛自己就没了。

为啥哈佛不送这批藏书予北大、复旦?你没做功课,你没提要求呀!

*“喜乐斯专藏”为哈佛大学哈佛学院图书馆(喜乐斯图书馆)在中山大学80周年校庆时捐赠给中山大学图书馆的一批珍贵藏书,共15万余册,以英文文献为主,其内容覆盖文学、政治、社会学、妇女研究、艺术和音乐等方面,兼有一些自然科学文献。喜乐斯藏书现收藏于中大东校园图书馆五楼,目前采取半开架管理模式,部分外借,可预约。

哈佛大学哈佛学院图书馆捐赠给中山大学图书馆一批珍贵藏书。(以上皆为网络图片)

五、对比油印本、新青年的数据

以下笔者就狭义五四运动之前“全社会”与《新青年》推广西学解噬主义学各自权重进行一次史无前例、振聋发聩的比较。

在油印的《中山大学政治学、法律学、军事学中文图书目录(1957年以前。藏于总馆)》当中,政治学类目下分30个亚目,法律学类目下分48个亚目,军事学类目下分11个亚目,共为89个亚目。此三类目乃为近代以来至今中国推广非马学的西学解噬主义的核心部分。

政治学的30个亚目如下:政治学总论、国家论、爱国主义、帝国主义、民主主义、行政学、比较政治、选举、中国政治、国别政治、地方制度、地方自治、警政、政党、移民与殖民、华侨、国际关系、世界政治、世界形势、国际问题、远东问题、欧洲问题、国际组织、外交、中国外交、中国关税、各国外交、国际条约和国际法。

法律学的48个亚目如下:法学通论、中国法制史、宪法学、比较宪法、各国宪法、中华民国法规、中华民国地方法规、判例解释例、民法、物权、债权、契约法、亲属、夫妻婚姻、继承法、各国民法、刑法总论、刑法各论、犯罪学、中国刑法史、各国刑法、刑事诉讼法、审判、法医学、律师、强制执行、商法、公司法、商标法、票据法、保险法、海商法、交易所法、破产法、行政法总论、诉愿法、行政裁判、实业行政、司法行政、苏联司法制度、美国司法制度、国际司法、监狱、司法公文式列。

军事学(强兵之术)的11个亚目如下:军事学总论、军政兵制、训练、军医、军用化学、兵器、陆军、海军、空军、国防、防空。

限于篇幅,笔者只能针对以上政治学总论目录内容结合相关讯息做出以下两项统计分析。

第一项:政治学总论登录号从5—5965到5—6219,连续不断,共有255个号(复本也给一号)130种书。其中出版于1920年以前的只有九种,仅占7%,它们是:

5—6049和5—6050《政治学及比较宪法论》上下册,[美]巴路捷斯着,刘莹泽、朱学曾、董采光译(上海:商务印书馆,1916)。

5—6078《社会通诠》,甄克思着,严复译[上海:商务印书馆,光绪年间(1875—1908)]。

5—6016《政治原论》上中下三卷,[日]市川谦吉着,麦曼逊译(上海:广智书局,1902)。

5—6111《政闻时言》下册(293—560页),(上海:商务印书馆,1916)。

5—6122和5—6129《革命心理》上下册四部,[法]黎鹏着,杜师业译(上海:商务印书馆,1918)。

5—6201《政治史》[日]森山守次郎着,陈大梭译(上海:新民出版社,1903)。

5—6202《第19世纪欧洲政治史论》,作新社着[上海:出版社不详,光绪二十八年(1902)]。

5—6218《明治政史》,王钝译[上海:宏文阁,光绪二十九年(1903)]。

5—6219《希腊政治沿革史》,[美]弥勒崧着,陈弢译[上海:东来出版社,光绪二十九年(1903)]。

出版于1940—1950年代的则有22种,占8.6%。出版于1920—1930年代的共有130(-9-22=)99种,占76%;在这130种著作中,书名表明专门阐述社会主义、马列主义的只有三种,这表明共产国际以及中共分发的宣传马学、俄苏的书籍,基本上都没经由正式出版社出版。不过别种著作当中也不乏含有阐述马列主义章节的。

结论:可见笔者前述“留洋学者归国推广非马学的西学高潮时期,不在狭义五四运动之前,而在之后,也就是说,与俄共中共在华掀起推广马列主义运动同期”所言非虚。

第二项:政治学总论共有130个书种,占登录号51%。130个书种经点算(含极少例折算),乃有33931页,平均每种261页。作者、编者、译者乃有(外国人下横线。重复者归于一):

田原、朱采真、李剑农、周绍张、李圣五、高一涵、桂崇基、孙寒冰、黄开山、黄忏华、张蔚慈、杨玉清、杨又炯、邹静芳、汉夫、高振清、邓初民、卢宁夫、严复、清铁彦、温互生、市川谦吉、麦曼逊、张世林、拉斯基、邱辛白、杭立武、柯尔、王军修、麦克斐、陈启天、萨洛孟、陶慈人、茵古洛夫、缪元新、吴友三、王久聪、高纳(加纳)、顾敦镇、庄恭、霍尔特、林秉中、戚昌浩、范纳、李百强、威尔逊、高桥清吾、刘杰傲、朱亦松、比亚德、张金监、徐渭津、巴路捷斯、刘莹泽、朱学智、五东新造、李毓日、浮列尔、范田余、倭拉士、钟建周、罗素、程振基、刘衡如、吴慰人、德赖西、王青彬、和布豪斯、廖凯生、柏拉图、吴献书、吴颂幕、吴旭初、甄克思、马君武、卢梭、徐白齐、丘瑾璋、张奚若、伍光建、刘麟生、李青青、谢无量、五来新造、刘百闵、刘燕谷、陈顾远、陈烈、熊公哲、谢光尧、罗尔纲、康南海、吴恩裕、梁启超、钱穆、罗隆基、阿布市五郎、李长傅、周采康、韩道之、稻田周三助源、廖之奎、勒朋、冯永钧、杜师业、高希圣、钟挺秀、李卓、高桥清吾、薛品源、浅野利三郎、杨祥荫、波拉克、张果琨、戴克光、吉达尔、格特尔、李圣悦、陆国香、冯和法、麦利恒、鲍尔斯、张虹召、谢义伟、爵德、萧功权、俞耀生、陈寅恪、张仲和、孟云桥、陈康时、万良炯、梅瑞安、胡道维、钱亦石、森山守次郎、作新社、周鲠生、袁道丰、今井登志喜、薛纽伯、毛以亨、曹绍濂、易君左、周木齐、周谷城、今中次麿、孙筱默、弥勒崧、王钝、陈弢。

共有110位国人作者、编者、译者(国人作者、编者、译者重复率为18%),占总人数73%。

据网上所载俯拾皆是有关官修党史说:

《新青年》是中国文化史上一本具有里程碑意义的杂志,是旧中国时代最早的一份思想启蒙刊物,也是中国最早介绍社会主义和共产主义思想的刊物。凝聚了当时中国一大批最优秀的知识份子,如鲁迅、胡适、刘半农、钱玄同、周作人、沈尹默等,堪称是一代大师的群英会。可以说,在中国近现代历史上,从来没有任何一本刊物的影响力可与《新青年》堪比。《新青年》宣传民主与科学,提倡新文学反对旧文学,提倡白话文反对文言文。受到1917年俄国十月革命的影响,《新青年》在后期开始宣传马克思主义以及马克思主义哲学。许多高级共产党员(如毛泽东)都受到过《新青年》的影响。即使时至今日,当今的许多青年依然从中汲取营养,获得力量。

因此笔者先行选择《新青年》这巨无霸来作对比对象。

这边厢,根据以上(抽样)黑体数据,可以推算出来:政治学、法律学、军事学3812个登录号,可有1944种书,合为507384页(32开版。没啥广告),可有国人作者、编者、译者1652位。

那边厢,据笔者统计,《新青年》第一卷——时称《青年杂志》——六期一共刊登长文67篇,短文八篇折合长文二篇,合为69篇长文,平均每期11.5篇,往多里算为平均每期12篇。假设每篇长文占据16开版五页,则每期长文篇幅为60页;据说常常还有广告20页,则以每期80页为定数。前后出版九卷54期,总共长文页数可为60×54=3294页,折合32开版6588页。本港陈万雄于其所著《五四新文化的源流》(修订版。北京:三联书店,2018)当中,分卷点算出了,《新青年》(曾称《青年杂志》)至1923年2月成为中共中央的纯理论机关季刊之前,先后出现82位日后名字彰显的供稿者(重复者归于一):

陈独秀、高一涵、汪叔潜、陈嘏、彭德尊、李亦民、薛琪瑛、易白沙、谢无量、刘叔雅、汝非、方澍、孟明、潘赞化、高语涵、李穆、萧汝霖、谢明、李大钊、温宗尧、吴稚晖、胡适、刘半农、马君武、苏曼殊、程演生、程宗泗、杨昌济、汪中明、陶履恭、吴虞、光生、陈其鹿、曾梦鸣、李张纪南、陈钱爱琛、章士钊、钱玄同、蔡元培、恽代英、毛泽东、常乃德、凌霜、周作人、沈尹默、沈兼士、陈大奇、鲁迅、林损、王星拱、俞平伯、傅斯年、罗家伦、林语堂、欧阳予倩、朱希祖、陈衡哲、李剑农、李次九、任鸿隽、王光祈、周建人、陈启修、杜国痒、潘力山、张蔚慈、张崧年、孙伏园、高君宇、戴季陶、马寅初、李季、李汉俊、杨明斋、周佛海、李达、沈玄庐、陈望道、沈泽民、陈公博、成舍我、施存统。

但是陈万雄分卷点算供稿者时,最后都使用了“等”字,还省略了那些名不见经传的属于“全国各地较活跃的知识份子和青年”的供稿者的名字。笔者现将82位翻番,算成164位,而且假设他们都是热衷推广西学解噬主义分子。

需要特别指出:其一,陈溥贤,福建闽侯人,中国记者、政治人物,乃是五四运动前后将马克思主义介绍入中国的“勋一人”。陈溥贤于其当记者和主笔时,在各报刊登的这类文章非常多,日本学者石川祯浩考证出来至少有八篇文章(部分为译文。部分为连载)、三部专著。既有介绍马氏政治经济学说的,也有介绍马氏历史唯物主义的,还有介绍日本、英国议会政治的。但是八篇文章均发表在《晨报》而非《新青年》上;其本人虽与李大钊稔熟,但是一直属于国民党阵营,最后逝于台湾。其二,中共早期理论家和活动家杨匏安,广东香山人,1919年在广州积极参加了五四运动,同年11月11日至12月4日,在《广东中华新报》而非《新青年》连载19次刊登了他的长篇文章《马克思主义》。如此类推。

结论:《新青年》出版12年,前四年推广非马学的西学,后八年推广马学;此处不妨全部算成推广西学,理由可是:它的作者当初无一例外认为未来的社会主义国家,民主程度应当高于当时的西方国家,既有政治民主(选举)也有经济民主(公有)。《新青年》九卷54期杂志的社会效应,根本无法和上述1944种(推广大量非马学的西学+少量国学+少量马学)专著的社会效应相比;6588页的社会效应根本无法和507384页的社会效应相比;164位作者、编者、译者所起的社会影响,无论如何都无法跟1652位作者、编者、译者所起的社会影响相比。1944是63的31倍,507384是16588的77倍;1652是164的10.1倍。

读者须知,此处事实描述、统计分析根本还没涉及里面也有极多涉及解噬主义内容的经济学、社会学、人类学、教育学、伦理学、逻辑学、新闻学、哲学、美学、文学、艺术等的出版物,以及各科自然科学。

不妨说巨无霸《新青年》充其数,就单纯推广民主与科学而言,只不过是“大海里的一股湍流”而已。下面还会谈到它及其姐妹报刊,于1919年以后推广马列主义时得获俄苏越俎代庖动力真相——它们自个儿咋能产生那么大的势能哟!

何况现在已可证明马学奠基命题劳动价值学说本是谬误,并非真理;笔者不得不说:当年推广马学的作者、编者、译者都可以被认为对中国社会起了极大的负面影响(They were gulty rather than criminous),贻害至今。当然其中多人后来重归推广非马学的西学解释主义阵营。笔者在此借花献佛,录下毛氏诗句“僧是愚氓犹可训,妖为鬼蜮必成灾”远赠他们的在天魂魄,近赠当今那些“党云亦云”的学问家以及宣传家。其实,各国共产党人——包括列宁——及其非党拥趸,全部都是“一念非真余皆妄议”的马学元论及其衍论的受害者,都是“如僧愚氓”——包括笔者父母。