李自成的命运在起落之中,奔向历史的重大转折点。(图片来源:网络图片)

明朝末年,暮色苍茫,皇帝们多有志不在政事。据悉,万历帝隐于皇宫深院,竟能三十载不亲临朝堂,而天启帝又痴迷木匠之技,也对朝政漠不关心。当时有宦官如魏忠贤者窃据中枢,朋党倾轧、贪污成风,将赋税加重于黎庶百姓。

与此同时,辽东女真部族乘虚崛起,边关频报告急,然而明末的军政已然腐朽不堪,将士士气低落,屡遭败绩。内忧外患接踵而至,全国各地灾荒连绵,蝗灾、水患、饥馑不断,官府又抚恤无力,民生困苦达到极点。

在这样的困境下,农民纷纷举起反旗,席卷天下,大明王朝行将崩坏的命数,已然昭然于世。

乱世之中,李自成的身影渐渐为人所知。他出身寒微,自幼家贫,幼时为了餬口,不得不为人牧羊,仅在闲暇时略识几个字。成年后,他在银川做了驿卒,日子虽不宽裕,总算安稳。然而天灾接连不断,陕北一带旱情严重,朝廷为削减开支相继裁撤驿站,李自成因此失去生计。

李自成失业之后,顺势投奔了当时声名在外的起义首领高迎祥。凭借机敏和胆识,他很快得到重用,被封为大将军,随军辗转陕西、山西、河南等地。高迎祥战死后,李自成在部下们的推举下继承“闯王”之号,成为义军的新领袖。

李自成带领农民军先后抵御明军围剿,一度转危为安。在听闻河南连年灾荒时,李自成又率兵进入河南,受到当地百姓的热烈拥护,义军声势因而日益壮大。然而,明廷也开始调集重兵反扑,李自成虽然领兵有勇,但屡遭挫折,几度濒临绝境。他和手下的命运就在这样的起落之中,奔向历史的重大转折点。

就在李自成军中最艰难的时候,一个名叫宋献策的人来到营中。他的身形很特别,不足三尺高,却肩宽体壮,相貌也颇为奇特,第一眼看去并不起眼。可就是这样一位其貌不扬的异人,却自称精通五行八卦,擅长推算玄机,传说能够洞察未发生之事。

宋献策见了李自成,郑重地献上一句预言:“十八子,主神器。”这句看似高深莫测的话,实际上是源自汉字的拆解智慧。细细琢磨,“李”字左为“木”、右为“子”,“木”字又可拆为“十”和“八”,合在一起便是“十八子”。而“神器”,自古即指帝王的权柄。这一谶语,明明白白点出了李自成的姓氏,暗示着他应得天下、贵为天子的命数。

这一番指点,让李自成深受鼓舞。从此,“十八子主神器”成了起义军士气的源泉,也成为他向全天下昭示天命的口号。在兵荒马乱、人心浮动的年代,有这样一句掷地有声的预言,自然更能凝聚人心,令人信服李自成真有天命在身!宋献策以一则“十八子主神器”的谶语点燃了全军的士气。在谶语流传开后,李自成的事业奇迹般迎来转机。

事实证明,宋献策的这句预言并非无的放矢,起义军的步伐随之加快。没过多久,李自成便攻下了战略重镇洛阳,斩杀明朝皇族福王朱常洵。随后,李自成接连数次围攻开封,重创明军主力,很快控制了整个河南,麾下部众发展到近百万,成为明末最具影响力的一支农民军。

此后,李自成分兵南下,攻占湖北襄阳,建立了“新顺”政权,自称大元帅。紧接着,他又回师陕西,攻克西安,并将其作为根据地,定国号为“大顺”,改元“永昌”,将西安改名为“长安”,以此作为新政权的都城。

崇祯十七年二月,李自成起义军分道进逼北京。经过一个多月激烈的围攻,终于突破皇城重门。明思宗朱由检绝望中自缢煤山,宣告了明王朝的终结。1644年四月,李自成在万众瞩目下登基称帝,宋献策的预言也终成现实。

“十八子”谶语将李自成从一介草莽推向王朝权力的巅峰,改变了这段历史的走向。

汉字构造很特殊。(图片来源:网络图片)

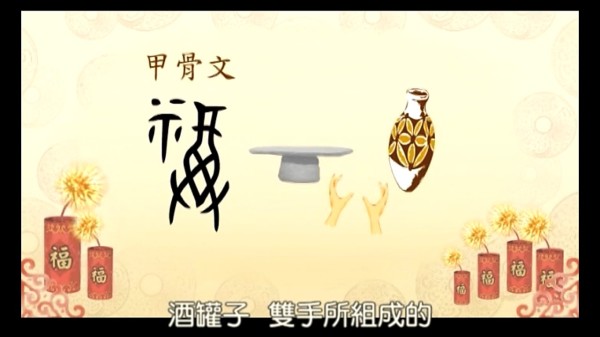

在传统文化中,汉字承载着象征与哲理。汉字的构造也很特殊,并不像拼音文字那样只能顺序组合,而是由不同的偏旁、部首、字根按照左右、上下、包围等规律自由拼接,结构灵活多变。许多字还能再行拆解,通过不同组合方式表现出丰富的意义与象征。这些结构既方便了书写和辨识,也成为古人在文化、哲思甚至“命理”领域的重要资源。自古以来,文人雅士便喜欢“拆字解义”,借此引申世事、寄讬人生经验。在古代,“拆字”被赋予很多神秘色彩,成为预言、谶语和命运推演的形式之一。

从命理层面来看,古人认为宇宙中万物皆有“理”,而汉字本身也蕴含着一种“天机”。变幻莫测的汉字结构,使得同一个字能被拆解出不同部件,每一部分都暗含意义。例如“李”字可以剖分成“木”“子”,又可引申为“十”“八”“子”。这种分析法,常常运用于谶语、预言,号称可以推断一个人的气数、一个家族或王朝的兴衰,甚至天下大势的变迁。这种从字形到命运的推捧,正是中国文化中“以字观天命”的独特现象。如果说冥冥之中有天意,宋献策是利用拆字法,看出了李自成的名字背后的玄机。