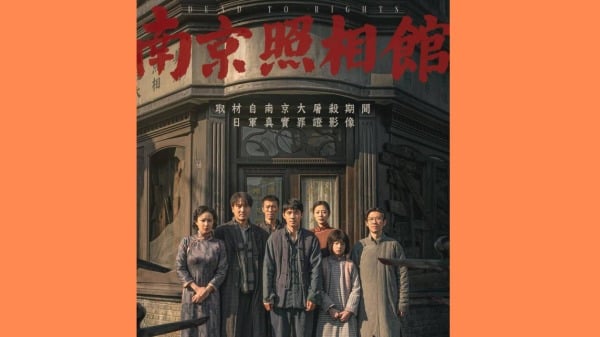

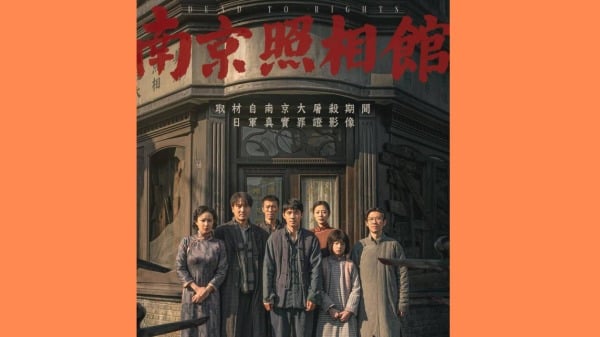

中共官媒力捧的电影《南京照相馆》,被批鼓吹仇恨教育。(图片来源: 网络图片)

“爱国”成买点逾20亿人民币票房

《南京照相馆》在不到20天内,根据官方统计便录得逾20亿人民币票房,被包装成暑期档最大黑马。然而,这个票房数字本身也值得玩味——在中国电影市场,官方有能力通过大规模包场、行政动员、学校与企事业单位集体观影等方式,迅速堆高票房和话题热度。它的火爆,并非纯粹来自观众的自然选择,而是一次自上而下的政治文化动员。

至于《731》,虽然宣称因内容“过于残酷”而延档,但这种延迟本身就是一种宣传策略——让观众在等待中积蓄情绪与好奇心。更值得注意的是,这部影片并非民间导演的独立创作,而是由东北多个省市的宣传部直接介入制作。这意味着,它在立项之初就承载着政治任务,其剧本、叙事与最终呈现,都必须符合中共的历史叙事与宣传口径。

为什么在二战结束80周年之际,这类主旋律影片密集登场?背后的政治计算并不难看出:

转移内部矛盾坐实

当前中国经济下行、失业率飙升、房地产崩盘、地方债压顶,社会怨气日益累积。当政权无法解决这些根本问题时,最简单的办法就是把愤怒引向外部——日本、美国或其他“外部敌人”成为最佳替罪羊。

相比之下,中共对历史的利用则截然不同。它选择性地挑出历史中对自己有利的片段,反复强调“我们曾是受害者”,却回避中共政权曾经和正在加害本国人民的历史:从“大跃进”大饥荒到“文化大革命”,再到六四镇压与迫害法轮功信仰,以及新疆集中营和对基督徒的迫害,这些都被有意淡化甚至完全消失在银幕和教科书中。

票房奇迹来自行政动员与“爱国”动员

许多“票房奇迹”其实是在行政动员下完成的,对员工、学生甚至公务员被要求购票观影,有的票根虽然被买下,但观众实际并未入场。这种运作让票房数字既是政治成绩单,也是宣传材料的一部分。

有日本学者指出,《南京照相馆》包含大量失实甚至虚构的情节,却被中共宣传为“真实历史”。而许多观众并不质疑,反而把观影变成“爱国考试”,甚至有家长为了表现忠诚,带着年幼的孩子去看这些充满暴力与残虐画面的影片,事后还将孩子痛哭、受惊的片段分享到网上,当作一种政治正确的表态。

藉着“爱国”再发一把国难财

在这样的政宣产业链里,导演、制片方甚至部分演员,都能藉着“爱国”的旗号大捞一笔国难财。历史悲剧本该是沉痛的反思题材,但在这些人手里,却变成了流量与金钱的金矿。所谓的“情感共鸣”,实际上是对观众情绪的精准操控与商业收割——血泪成了卖点,仇恨成了卖票的保证。更讽刺的是,这种财富积累还披着“正能量”的外衣,这种电影一出生就注定“胜利”。爱国,成了最稳妥、最赚钱、风险最低的商业模式。只要有钱可赚,谁还在意是不是发的国难财。

因此,当导演们打着“爱国”的旗号赚取国难财时,他们实际上参与的是一场双重收割:既收割了观众的荷包,也收割了观众的思想自由。对比那些真正追求真相与反思的作品,这种“爱国电影”不过是披着民族情感外衣的政治与商业合谋。

好莱坞是如何处理历史创伤题材的

相比之下,韩国和好莱坞在处理历史创伤题材时,虽然也有商业考量,但往往更注重还原事实与反思人性。以韩国的《国际市场》《密阳》为例,虽然都涉及国家历史与民族记忆,但它们不仅呈现外部压迫,也直面本国社会的错误与人性阴暗,甚至会引发对政府与制度的批评。这样的作品既能唤起情感共鸣,也能促进公共讨论,而不是单纯将观众情绪推向仇恨的单一出口。

好莱坞的战争片,如《拯救大兵瑞恩》《血战钢锯岭》,固然有浓厚的民族色彩,但它们更愿意描写战争的残酷与荒谬,以及普通人在极端情境下的挣扎与道德抉择。这种处理方式,既能彰显勇气,也能揭示战争的无情,让观众在感动之余对暴力与极端民族主义保持警惕。

而在中国的主旋律电影里,历史题材往往被简化成一条线——敌人就是绝对的邪恶,我们就是绝对的善良;所有牺牲都是为了今天的政权合法性服务。这种叙事不允许观众去追问制度的责任,不允许从悲剧中汲取多元的启示,只允许将悲愤转化成对外部敌人的仇视,并在这种情绪中加固对内的服从。

下一部的《731》,还会有更多的韭菜去为资本和中共洗脑教育买单吗?