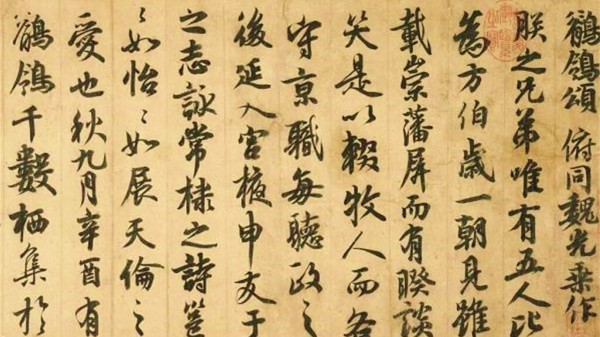

〈鶺鴒頌〉是唐玄宗傳世唯一墨跡。(圖片來源:國立故宮博物院)

唐玄宗李隆基(685~762年),中國著名帝王書法家之一,尤善八分書。他在位將近44年,享壽77歲,是唐代皇帝中在位最久,也最長壽的一位。因為宋、清兩代都有名諱含「玄」字的皇帝,所以後世也稱其為「唐明皇」。〈鶺鴒頌〉是唐玄宗傳世唯一墨跡,以行書寫成,現藏於臺北國立故宮博物院。

唐玄宗時國勢由盛轉衰 評價複雜

唐玄宗李隆基是中國歷史上一位政績和評價比較複雜的皇帝。幼時極受祖母武則天寵愛,生母竇氏卻被武則天處死。武則天篡唐,自立為帝,大開殺戒,其後又有韋后、安樂公主、太平公主等人欲效法武則天登基掌權,所幸由睿智英勇的李隆基策劃唐隆政變、先天政變,安定李氏江山。

唐玄宗即位初期任用賢良,勵精圖治,唐代國力達到最巔峰的「開元盛世」。但執政後期因寵愛楊貴妃,任用奸佞,導致朝政腐敗,爆發長達八年,使唐朝由盛轉衰的「安史之亂」,生靈塗炭。「安史之亂」平定後形成藩鎮割據的局面,最終國勢無力回天。

〈鶺鴒頌〉主題為「鶺鴒友悌」

鶺鴒是一種成群結隊的候鳥,又名「連錢」、「歎脊令」。頭黑、背黑,前額和腹部是白的,翅膀和尾巴都長。體長約五至六寸,以昆蟲為食,性喜吃雪,故也稱「雪姑」。鶺鴒以尖銳、短促的叫聲和走路時擺動尾部的方式和夥伴溝通。彼此間會互相照應,一起飛向南方過冬。《詩經》中將鶺鴒認為是兄弟友愛的象徵。

開元七年(719年)(一說為開元九年)某日,大約有千隻鶺鴒翔集宮殿,暫歇十天左右,「飛鳴行搖」,一點兒也不怕人。大臣魏光乘以此為吉兆,撰文稱頌唐玄宗和兄弟和諧互助之情,上天才招來鶺鴒聚集宮殿,是為〈鶺鴒頌〉的前半段。

唐玄宗也作頌唱和,以「鶺鴒友悌」為主題紀念此事,歌詠兄弟之情。仿《詩經》格式,每句四字,三句為一小節,甚具音樂節奏的美感,是為〈鶺鴒頌〉的後半段。

唐代初期,宮廷奪權的紛爭很多,直到唐玄宗即位後才平靜下來,因此,唐玄宗非常重視手足親情。他將五個兄弟分派到遠離中央的地區駐守,每年一見,藉著這篇頌文表達對兄弟的思念,希望大家互相扶持照應,不再有政爭、殺戮的慘禍發生。

〈鶺鴒頌〉渾厚腴美 字跡雄健

〈鶺鴒頌〉渾厚腴美,字跡雄健。但仔細觀察會看出有些字的大小、粗細較為突兀,好像是取自不同的地方,剪下來拼貼而成。有的研究者認為此卷部分字體運筆遲滯、牽絲不連貫、行氣不自然等,質疑是否出於玄宗之手,推測可能為雙鉤廓填本。

其實,唐代對王羲之的書法特別推崇,當時就盛行「集字」。唐太宗時也有弘福寺沙門懷仁的〈集字聖教序〉,反映出唐代皇室學習王羲之系統的風尚。

唐玄宗將自己粗壯肥厚的字,和王羲之強調提按變化,極富美感的書法連結起來,用刻意露鋒的起筆巧妙融合兩種風格。在遒勁的筋骨間,同時展現盛唐時期的濃郁豐厚之美,寫出獨特的樣貌。

〈鶺鴒頌〉流傳有緒,載於宋徽宗時期《宣和書譜》。「宣和七璽」皆齊。拖尾接有蔡京、蔡卞跋文。根據跋⽂內容記載,宋徽宗政和五年(1115年),有萬隻鶺鴒聚於宮殿。宋徽宗見狀,繪製〈鶺鴒圖〉,並賦詩記之。此時,「鶺鴒聚集」又衍伸出「祥瑞」的寓意。宋徽宗時期宣和內府曾收藏〈鶺鴒頌〉,也透過刻帖、石刻拓本、墨蹟臨本等方式廣泛流傳。

来源:看中國

短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。嚴禁建立鏡像網站。

【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。