1961年夏天,挨着柏林墙的一处东德楼房上,一个六岁的男孩跳了下来。

30年前的11月9日,柏林墙开始倒塌。

象征冷战的柏林墙始建于1961年8月13日,其阻止了东德和西德的人员的自由往来,柏林墙是德国分裂的象征,成为了分割东西欧的重要标志性建筑。

但在那些年里,东德人以及波兰人和捷克斯洛伐克人用各种方式去“穿墙”,办假证、挖地道、自制热气球飞越、改装汽车发动机藏身偷渡;以及视死如归驾汽车撞墙……

虽然不断有比电影更为触动的逃亡故事,但对失败者冰冷无情的惩罚更让人绝望。

所以,当东德领导人在民众抗议的压力下,决定放松去往西德的出入境手续时,人们蜂拥而至,加上一些“偶然”因素,柏林墙被打开了。

前苏联领导人戈尔巴乔夫表示,他当时下令驻扎在东德的近40万苏联部队不采取任何行动。

柏林墙倒塌不到一年后,两德统一,欧洲的冷战和平结束……

城市中心的铁幕

1961年8月13日,东德政府开始修建柏林墙。

它全长169.5公里,延伸在整个东西德边界:平均高4.2米,厚50厘米,封死了192条街道,外围是一道3.5米高的通电铁丝网,在铁丝网与柏林墙之间50米~100米宽的著名的“无人地带”,则是拆除了大量原来的建筑留出来的。

1961年8月13日,东德政府开始修建柏林墙。

253个了望塔、136个碉堡、270个警犬桩、108公里长的防汽车和坦克的壕沟、带有报警装置的电网以及随时会发出死亡召唤的机关枪,保证了这堵墙将实现时任东德最高领导人瓦尔特・乌布里希的宏愿:在1949~1962年,250万东德人逃往西德,而在1962年~1989年,这个数字下降到了5000余人。

每当夜幕降临,东德人民就会通过电视机了解到资本主义世界正生活在水深火热之中,美国《新闻周刊》的记者迈克尔・梅耶(Michael Meyer)却对此评论说,“那时候,10万平方公里的土地仿佛一个大监狱。”

隔着柏林墙,让祖父母看看孙辈。

梅耶是在1988年春天被派往欧洲的,在他之前,他的多位同事拒绝了这一任命:没有人认为那堵坚固无比的墙会出现什么裂缝、制造出激动人心的新闻来。

虽然不断有比电影更为精彩的逃亡故事,但对失败者冰冷无情的惩罚更让人绝望。

1962年8月17日,东德青年彼得・费希特在逃跑时被边防军击中身亡,年仅18岁,他是倒在墙下的第15人。

1961年8月,东德士兵汉斯・康拉德・舒曼,在执勤时突然转身大步越过铁丝网,周围的人还没来得及反应。

随后东德就加强了对翻墙者的惩罚。

舒曼后来回忆说:“在边境执勤时我看到过,一个到东柏林探望祖母的小女孩,是如何被边境士兵阻止的,她再也回不到西柏林和父母团聚,即便父母近在咫尺,就在铁丝网的另一边。”

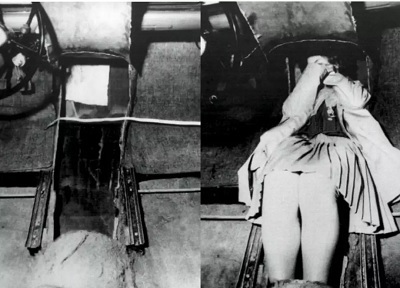

柏林墙博物馆内展示了大量逃亡成功者“喜剧”般的创意:37个半专业人士用6个月时间挖出的5号隧道;两个家庭费时两年手工制成的热气球;用摩托马达改制的潜水艇;沿着高压电线甩入西柏林的绳索;化妆成苏联军官;改装汽车发动机留出的藏身之所;以及视死如归驾汽车撞墙者用混凝土死死封住的车门……

1971年9月,伯纳德・希沃特在逃出查理检查站约一公里时被击中,随后被东德边防军拖了回去。

1979年9月16日,两家人乘上自制的热气球一起逃离东柏林。

他们没有任何工程知识,所有的热气球制作技能都是从书上速成,并为此实验了多种制作材料。当他们快飞到边境时,曾被警戒的探照灯发现。他们被迫上升到2600米的高度,28分钟后成功降落在西柏林境内。

这名东德的士兵已经接到了命令不能放任何人通过边境,但当这个小孩向他乞求时,他还是拉开了一个口子。就在那个瞬间,他被上级军官发现,并立刻被调到了别处。

1961年夏天,挨着柏林墙的一处东德楼房上,一个六岁的男孩跳了下来,下面是西德士兵举着的床单。

他的父亲有着严重的脊椎劳损,但还是说,“我会跳下去的!”不过,从8月到10月,还是有四个人因为没落到床单上而受了重伤死去。

还有那些终日在“无人地带”附近游荡的年轻的“人渣”和“废物”们,虽然身体从未远离,但在压抑的空气中,他们将青春交付给了时装和摇滚乐,似乎越是这样“浪费生命”,他们便越对得起自己的生命。

还有不少人表现出了对裸泳强烈的爱好,当政治局想开展精神净化运动将其清除时,却发现很多党员、警察和士兵都是裸泳的拥护者,他们似乎明白如果连这也禁止,便真的要出事了,于是反而鼓励起来,但严禁成立裸泳组织,所以两个裸泳者经常凑到一起讲笑话:“我们算不算是非法集会?”

在这些笑话之外,在5043个越墙成功者背后,是270名到780名(不同机构统计有出入)失败者被打死,约6万人被指控为“企图叛逃”而遭到平均为期16个月的监禁。

1962年1月,东德警察在东柏林查获了一条通往西柏林的地道。因为柏林墙下有加深的混凝土地基,所以,有些地道要深入地下12米才能绕过这些地基。

1962年4月18日,克劳斯・布鲁斯克驾着一辆大卡车试图冲过柏林墙时,被东德边防军击毙。

在柏林墙建立的第一年内,总共有14辆重卡车曾试图与这堵墙“搏斗”。

一个东柏林市民正在尝试把自己藏入西柏林人的汽车内。

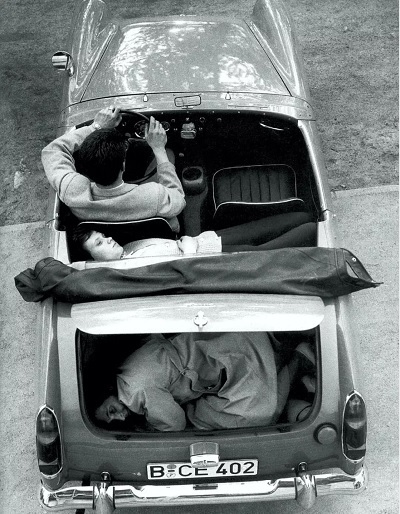

为了将阻隔在东德的亲属接走,许多人都想到了将汽车的发动机改装腾出空间后将人藏入其中的方法。由于身体需要极度扭曲,在出逃之前,他们需要反复训练,在成功后,也要由自己缓缓地将身体恢复正常形状,别人不能随便帮忙。

1963年5月,这位驾车的澳大利亚籍男子是在西柏林发现这辆车的:它竟然比查理检查站的栏杆矮!

他租了这辆车去了东柏林,然后载着未婚妻和岳母,加足马力从栏杆下冲了回来。不久之后,一个阿根廷男人在看见这辆车时,也有了同样的主意,当他也带着女朋友经过时,东德守卫疑惑地问,“这辆车是不是来过东德?”阿根廷人不知道前面的故事,东德守卫也不敢想像有人会大胆到故伎重演。于是,逃亡又成功了。几个月后,两对情侣举行了婚礼,得知消息的东德人又在栏杆下又加装了垂直的铁条。

柏林墙在这个城市无处不在,即使在那些看不到它的地方,它也支配着人们的生活和思维,就像太阳从东边升起西边落下一样。除了西德少部分浪漫主义者外,对大多数人来说,没有柏林墙的柏林是难以想像的。

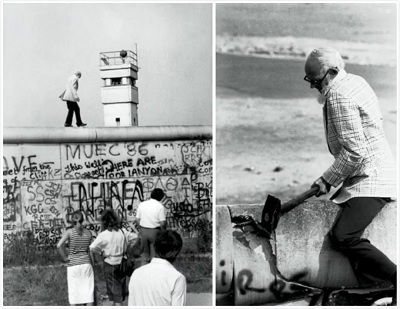

1986年8月7日,68岁的美国公民约翰・罗宁斯先在柏林墙上走了约500米,然后砸下了一块墙砖。

“我是一个木匠,那是我养家餬口的技能,但我也是一个哲学家。我想告诉所有柏林人,他们都可以给这道墙施加政治影响。”他后来说道。但是,公众对他这一行动的反应却很复杂,当他下来时,西柏林的边防军拘留了他,20个小时后才释放。

梅耶一到柏林,就急着去亲手摸一摸那冰冷的墙壁,他没有在书中写下自己通过东西柏林边境的查理检查站的情景。《纽约时报》的音乐评论家爱德华・罗斯坦(Edward Rothstein)却细致地描述过:“一个穿制服的人在我的护照上盖的章。印章上是麦穗环绕着斧头和指南针的图案。他坐在看起来能防弹的透明隔板后面严肃地审视了我的脸,然后才隔着锁着的门瓮声瓮气地让我到另外一边敞亮的大厅里去。我通过一个又一个检查站,就像太空人通过一个个气闸。”

大多数东德人则压根儿不知道自己是否有机会做一把“太空人”。在1989年初的时候,梅耶造访了靠近格丁根市的一个小镇,从柏林延伸出去的隔离墙将小镇分成两个国度,一个东德的老人说,“每当有婚礼或葬礼,教堂钟声响起时,我就爬到高处朝对面看,或许能发现我的亲戚和朋友,我们已经有20年没有说过话了,我想再也没有机会了。”

老人并不信任美国,也不想离开故乡,他已经习惯了大多数人住着同样狭小的房子、过着同样单调的生活,但他依然想像那些拚命逃出去的年轻人一样,到外面、到西方看一看,和亲人见个面。

一个前东德士兵在展示他获得的各种奖章。

在他们的队伍里,听从命令被宣传为高于人性的天职,守卫柏林墙的士兵平均每年在每隔10公里的边境就能抓获60个逃跑者,一份2007年公开的档案显示,他们在1973年10月1日接到过安全部门的“格杀勿论令”。除被击毙外,越境失败者一般会被送到监狱,然后被卖给西德。因为西德觉得这些人是为了向往他们的生活而付出了代价,而东德则利用这项交易换取了大量训练秘密警察的经费。据统计,数十年间,西德赎走了3.3万名“囚犯”,付出了约340亿马克。

轰然倒下的墙

推倒柏林墙的,既不是“芝麻开门”的“巫师”里根,也不是在柏林人心中如同摇滚明星般的戈尔巴乔夫,而是柏林墙本身不堪重负了。

1989年11月9日之前,它看上去依然坚固,就像这一年10月7日东德为建国四十周年举行的豪华阅兵式,或是前一年在汉城奥运会上勇夺奖牌榜第二名一样。

但是当东德领导人埃里希・昂纳克为了阅兵式逮捕了1000多名示威者时,前来观礼的戈尔巴乔夫也坐不住了,他对前者说,“谁迟到了,生活就会惩罚谁。”两天后,在东德的莱比锡市,爆发了要求示威游行,九天后,77岁的昂纳克被迫下台。

11月9日晚,东柏林市民拥堵在查理检查站门前,他们从晚上七点钟后开始试探性地来到这里,拿出身份证件询问出境的可能性,一次次被拒后依然很兴奋。一开始他们谨慎地与边防军保持着距离,但到了晚上十点,人数聚集到上千时,他们就差不多和士兵们面贴面了。

这无疑充满着危险:士兵们会像往日那样开枪吗?有人尝试跨入“无人地带”:脚步抬起,士兵没动;脚步落下,士兵没动;;然后是另一只脚……在墙的那一边,聚集着成千上万的西柏林人,喊着“过来!”

更多的东柏林人只是互相叫喊着,说着玩笑话,等待着。

强烈的灯光从西边打过来,映照着柏林墙和士兵的侧影,显得无比怪异。士兵们控制着自己不去看人群,但有些人手里紧握着武器、身体却在发抖:人群增长得如此之快,在此之前他们从没经历过。

边防军上校Rudi Ziegenhorn一次次向上级打电话请示,但这个国家的领导人在那一刻似乎全部消失了。最后一次,他打完电话后就呆在那里了:没有人给他答案。

“或许他已经注意到北边的博恩霍尔默街几分钟前已经被两万多人挤开了一个口子,11点17分的时候,他看上去做出了自己的决定,也或许他只是太沮丧了。”站在人群中的迈克尔・梅耶后来回忆道,他看到军官走出来下命令说:“开门!”

接替昂纳克出任最高领导人的埃贡・克伦茨(Egon Krenz)在这一天早上天还没亮就到办公室了,他们在8日刚刚完成了新老政治局的交替。针对民众要求自由旅行的呼声,他在考虑很久后,准备允许东德居民从10日起有秩序地享有出国自由。他认为这个人性化的政策将赢得民心,所以,当晚上6点钟他把东柏林市委书记君特・沙博夫斯基叫来时,几乎是不容争辩地阐述了自己的命令。

后者很快召开了一个例行的记者招待会,宣布了简化出境办法的决议,当记者问“什么时候实施”时,他回答说“很快”(Ab Sofort),但他忽略了人们会理解成“立即”、“当时”、“那刻”。当那个采访的房间和电视前面的无数东德家庭顷刻沸腾起来时,沙博夫斯基赶回家去吃晚餐了。其他领导人不是前往歌剧院,就是在赶往情人的闺房,按照规则,他们有特权享受一段无人打扰的时光。

“当电话无人接听后,边防守卫不得不学会扮演自己的角色,就像沙博夫斯基那样。”梅耶评论道,“于是,柏林墙倒塌了。”

柏林墙倒塌了。

柏林墙打开毫无疑问,“偶然”是这里最令人注目的演员,以至于那些已经通过检查站的市民还不敢相信,赶忙骑上墙对着落在后面的同伴喊,“我十分钟后就回来,我就是想看看这是不是真的。”

穿过柏林墙的东德年轻人

西方社会也没有给这一天预先准备好舞台,只有NBC电视台出现在了现场。西德总理穆尔赫特・科尔正在波兰访问,美国总统乔治・布什是从他的国家安全顾问那里得到消息的,后者则是看了新闻才知道的。

成千上万名越境者和等在检查站前的西柏林同胞欢呼在一起,流泪,跳舞,喝酒,连美军和英军的坦克都成了他们欢乐的道具。

11月10日,东德士兵和西德过来的市民握手。

“柏林墙倒下之前,没有人相信它会倒下。它倒下之后,没有人相信它居然能那么长久地立在那里。人的眼睛看到的东西很有限。”教育工作者童蓓蓓曾如此说道。

35岁的东德物理学博士安格拉・默克尔仍然按照自己的时间表去蒸了一个桑拿。然后她在和一个朋友去酒吧喝酒时,才被狂欢的人群裹挟着不知不觉地到了西德境内。但在深夜后,她还是走回家去了,因为她相信这个围墙再也关不上了。

这个冷静的女人,并不喜欢西德人表现出来的骄傲,他们嘲讽东德人来到西方只是为了找香蕉。“今天,你还是能够看到这样嚣张的人。”后来成为德国总理的她说。

但那些日子里,几乎每一个东德人手里都拿着一根香蕉,因为他们之前没有见过。当他们在西德的超市里发现这种水果时,它立刻就成了资本主义味道的象征,就像在西德人眼中,煤炭和消毒水是东德人独特的气味一样。

2009年11月,一辆破旧的甲壳虫汽车停在德国Fuldatal的树林中。

它是柏林墙倒塌后第一辆越过边境的汽车。它现在的主人奥托・魏曼回忆说:“柏林墙倒塌3小时之后,两个东德人急需用钱把他们的车子卖给了我,于是我就得到了这个机会。”事实上,虽然生活用品并不丰盈,环境污染严重,但据东德官方统计,到1988年,已经有53%的家庭拥有小汽车,每100户的电冰箱为152台,洗衣机105台,电视机122台(其中彩电为47台),但这个并不算低的经济水平,仍然不能阻止人们对于精神自由的渴求。

到了12日,开放后的第一个周末,穿过柏林墙的东德人已经达到了200万之巨,他们在银行排队领来西德政府100西德马克的“问候金”,尽量克制着购物。他们没有见过的、好奇的东西太多了。而更多的时候,他们只是一家人紧紧拉着手,在街上无目的地走着,看着,默默地走着,拚命地看着。

“柏林墙对东德来讲并不是强大的标志,而是比较弱小的证明。”在柏林墙倒塌一个多星期后接任东德国防部长的特奥多尔・霍夫曼回忆说,“这堵墙给人们带来了痛苦。”

当年11月13日的东德边防军人

当时,已经开始有士兵加入了逃跑的阵营,但霍夫曼否决了少部分人要用军队来阻止东德消失的想法,“这是错误的,因为东德的变故并不是从这一年开始的,而是很早以前就开始孕育了。”

被拆除的一段段柏林墙。

30年后的今天,大概有240段柏林墙散落于世界各地,作为对这段历史的纪念:从欧盟总部大楼外,到拉斯维加斯的赌场内,从巴黎的地铁站,到南非和哥斯达黎加……

索尼中心(以上皆为网络图片)

而位于波茨坦广场、2006年开张的索尼中心,所在的位置就是以前柏林墙的“无人地带”,因此,建筑之间特意用伞状结构连接起来,以安慰那些当年没有任何庇护在“无人地带”被发现、恐吓和击毙的亡灵。

责任编辑:青云

短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.

【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。