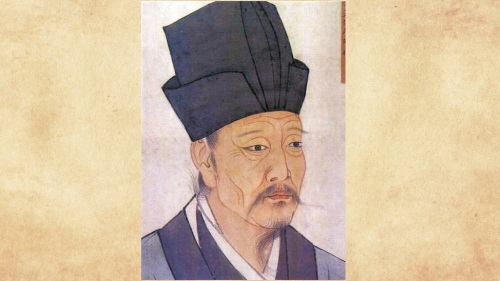

明成祖朱棣。(圖片來源:維基百科)

在中國每年除夕夜,北京大鐘寺的一口大鐘,在撞擊下,就會發出雄渾悠揚、振聾發聵的聲音。這口大鐘被世人稱為永樂大鐘。誕生在十五世紀中國的明王朝永樂年間,距今已有五百八十多年歷史。它高 6.75 米(兩層樓高),直徑 3.7 米,重 46.5 噸,是中國現存最大的青銅佛鐘,在世界上亦有「鐘王」之美譽。

除了「現存最大」之外,其鐘聲也令人稱奇叫絕。輕擊時,圓潤深沉;重擊時,渾厚洪亮,音波起伏,節奏明快優雅。聲音最遠可傳方圓90裡,尾音長達2分鐘以上,經專家測試,其聲音振動頻率與現代音樂上的標準頻率相差無幾。

不過,真正讓永樂大鐘成為世界鑄造史上的奇蹟的,不是因為它的規模和樂音,而是大鐘體內外,整整齊齊鑄滿了二十二萬七千字的佛教經文和咒語。試想,永樂大鐘一響,字字鐘聲,聲聲佛經,就讓聽者如同誦讀了佛教經文一樣,真是神聖又巧妙的創意!

自然,人們要問,這口大鐘是誰鑄造的?鑄造目的是什麼?

永樂大鐘是由明成祖朱棣下令鑄造的,由高僧姚廣孝歷時一千多個晝夜,在公元1420年主持完成。懸掛地點原來在皇宮。朱棣皇帝通過鑄鐘鳴鐘的形式,利用佛教經典警示百官,教化百姓。永樂大鐘不僅是佛鐘,它還是朝鐘,是國之重器,集振國威、化民志、傳佛教、壓邪惡、警官吏、正民風、祈國福、保安寧諸多功能於一體,是國家意志、民族精神、華夏文明的一個象徵。

五百多年過去了,永樂大鐘至今仍完好無損。人們每每聽到永樂鐘聲,除了思古之幽情頓生之外,常常由物思人,思及鑄鐘之人——明成祖朱棣,更進一步思及朱棣所領導的「靖難之役」,從而得到一個強烈的歷史警示:天命不可違——在歷史舞台上,順天者昌,逆天者亡。

1398年(洪武三十一年),明太祖駕崩,建文帝繼位後,實行削藩之策。周王朱橚、湘王朱柏、代王朱桂、齊王朱榑、岷王朱楩相繼獲罪,被廢除藩國。在此情形之下,高僧姚廣孝密勸燕王朱棣起兵,朱棣便以誅殺建文帝身邊的齊泰、黃子澄為名,發動「靖難之役」。酷烈的戰爭歷時四年,朱棣最終順利奪取南京,登基稱帝。以區區燕地一方士眾敵全國兵馬,且最終獲取勝利,在中國古代歷史上實屬罕見。

今天,當我們走近這段歷史時,對燕王朱棣的勝利,感到一個驚訝接著一個驚訝。其中尤其以「靖難之役」中的三次神風相助為最不可思議。

第一次「神風四起」,發生於公元1400年的白溝河之戰。雙方殺得昏天黑地時,眼見朱棣的北軍陷入重重包圍行將潰敗之際,南軍李景隆的帥旗竟然被突起的大風吹得折斷了!朱棣趁機發起了凌厲的攻勢,南軍大潰,死傷百里。第二次「神風」則來的更蹊蹺了。公元1401年,燕軍與南軍大戰於夾河。在此戰中,朱棣的兩名大將先後戰死,北軍潰敗之勢已無法逆轉。然而,就在此時東北風驟起,迎面吹向南軍,北軍大呼急擊,南軍大敗。也就在朱棣夾河之戰後,第三次「神風」再度如「神功護體」般挽救了朱棣的北軍。1402年,南北兩軍遭遇於藁城,朱棣遭到了吳傑部的拚死反擊,朱棣眼見即將淪為戰敗俘虜時,忽然,神風四起,昏天黑他,風沙直撲南軍,朱棣趁勢掩殺斬首6萬,迅速扭轉了局勢。

可以說沒有這三次的「神風」的助攻,朱棣也許在整個靖難之役中早已命喪黃泉,而次次「神風」護體,讓朱棣在南下的戰役中每次總化險為夷,讓人不得不嘆服燕王朱棣實乃「天選之子」。

當初高僧姚廣孝密勸朱棣起兵時,朱棣道:「百姓都支持建文帝的話,怎麼辦?」高僧姚廣孝毫不猶疑地答道:「臣已經洞察天命所在,不要擔心民心問題。」無獨有偶,早在北宋時期,易學大師邵雍在《梅花詩》中,就用「飛來燕子尋常事」的預言,暗示了「靖難之役」必勝的結局。如此看來,「靖難之役」的勝利,實際上並不奇怪,在歷史舞台上,不管力量有多懸殊,不論過程有多曲折,結果必定是順天者昌,逆天者亡,這是一條亙古不變的規律與天道。在這個過程中,勝出的總是「天選之子」,淘汰的就是那些「逆天之徒」。

文附:《梅花詩》解

邵雍像。(圖片來源:公有領域)

北宋易學家邵雍,作了一部只有十首詩歌的預言集——《梅花詩》。《梅花詩》中有很大一部分是寫給出家修行人的,因而塵世中的芸芸眾生不知所云,但隱晦地勾勒了此後中國的歷史巨變和朝代變遷。

在《梅花詩》問世之後,歷史的演變已經證實了若干首預言詩歌的正確性,尤其是前五首預言詩,更被人們認定是確鑿無誤的預言。

第一首詩寫道:「蕩蕩天門萬古開,幾人歸去幾人來。山河雖好非完璧,不信黃金是禍胎。」這首詩,被認定是預言靖康之變和北宋滅亡的語句。

「蕩蕩天門萬古開」便是指北宋的都城開封府被金人撬開了大門,隨後的「幾人歸去幾人來」則是在描寫宋人在外敵入侵之後顛沛流離的慘狀。「山河雖好非完璧」很明顯就是在指雖然宋朝還存在,但已經不是一個完整的天下了,且世事變遷,沒有人會相信金人會是最終滅掉北宋的族群。因而,最後一句「不信黃金是禍胎」的意思也就不言自明了。

第二首詩寫道:「湖山一夢事全非,再見雲龍向北飛。三百年來終一日,長天碧水嘆瀰瀰。」這首詩被認定是對偏安一隅的南宋王朝的鮮明寫照。

北宋滅亡之後,南宋朝廷不但不知道自我反思,相反卻只懂得貪圖一時的享樂,因而才會有開篇的「湖山一夢事全非」之說。「雲龍向北飛」則是指在北方出現了真龍天子的跡象。此時,在蒙古草原上,正有一個人勵精圖治,以圖一統中華。此人,便是成吉思汗!而宋王朝的滅亡,早已經不是什麼秘聞了,當元軍直逼臨安的時候,大宋的天子被抓,宋王朝徹底覆滅了。最後一句「長天碧水嘆瀰瀰」描寫的事情更加凄慘。當殘留的宋軍部隊被元朝的追軍趕得窮途末路的時候,丞相陸秀夫背負著年僅9歲的南宋小皇帝投海而死。

從此,天下改朝換代,再也不姓趙了。

第三首預言詩是在講元朝的石師,詩曰:「天地相乘數一原,忽逢甲子又興元。年華二八乾坤改,看盡殘花總不言。」

「天地相乘數一原」意指普天之下將會發生一場大巨變。第二句「忽逢甲子又興元」的首字「忽」則說的是元世祖忽必烈,而「興元」則是指元朝的興起。忽必烈登基稱帝的那一年,正是農曆甲子年。之後的「年華二八乾坤改」,是說在元朝統治天下80年之後,必將又經歷一次乾坤變革。從宋亡到元滅一共是88年的時間,直到朱元璋建立起了明王朝,才有了「看盡殘花總不言」的結局出現。

第四首詩寫道:「畢竟英雄起布衣,朱門不是舊黃畿。飛來燕子尋常事,開到李花春已非。」很明顯,這首詩是在講大明朝的國事了。

「英雄起布衣」,無疑是在說明朝的開國皇帝是從平民老百姓中來的,而朱元璋不但是個平民百姓,更曾是個一無所有的叫花子。他並不是京畿望族,但卻能夠一統天下,因而說「朱門不是舊黃畿」。但時隔不多久,便有燕王朱棣謀朝篡位,故「飛來燕子尋常事」並不是沒有來由的預言,這件史事被後世稱為「靖難之役」,此也正是《梅花詩》預言最具有代表性的預言之一。直到末句的「開到李花春已非」,直接點明了明王朝的滅亡。「李花」和闖王起義的李自成脫不開干係,正是李自成的農民起義軍,徹底終結了崇禎皇帝的江山美夢。

到了第五首詩的時候,《梅花詩》已經把時間的跨度寫進了大清朝。詩中寫道:「胡兒騎馬走長安,開闢中原海境寬。洪水乍平洪水起,清光宜向漢中看」。前兩句中的「胡兒」顯然是對少數民族的蔑稱,「胡兒騎馬走長安」了,天下必定是屬於北方的少數民族。「開闢中原海境寬」更直接點出了清朝一統天下是大勢所趨。但最後兩句,卻跨過了整個清朝的歷史,把敘述重點放在了顛覆清朝的兩次起義上。「洪水乍平洪水起」指的是洪秀全領導的太平天國運動,「清光宜向漢中看」中的「漢中」則道出了武昌起義的地點。這兩次起義,一次使得清王朝的元氣大傷,另一次結束了達數千年之久的封建帝制。

《梅花詩》的最後一首詩也提到了一個大同的世界。詩中寫道:「數點梅花天地春,欲將剝復問前因。寰中自有承平日,四海為家孰主賓。」意思是指,在未來的某一天,將會有一個大同的世界出現,到那時,四海兄弟皆是一家人,那才是真正的終極夢想。

責任編輯:文麗

短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。

【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。